|

|

|

| 専称寺 (京都市左京区静市) Sensho-ji Temple |

|

| 専称寺 | 専称寺 |

|

|

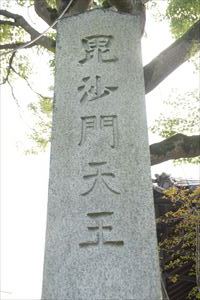

毘沙門堂  毘沙門堂    毘沙門堂 毘沙門堂 毘沙門堂  毘沙門堂  毘沙門堂  毘沙門堂、天井画「阿吽双龍」 毘沙門堂、天井画「阿吽双龍」 |

鞍馬街道に面して専称寺(せんしょう-じ)が建つ。毘沙門堂は「毘沙門」とも呼ばれている。かつて鞍馬山は女人禁制であり、女性は、「鞍馬山一ノ門鳥居」と呼ばれた当寺までの参詣が許されていた。いまも女性参詣が多い。 単立浄土宗、本尊は阿弥陀如来。 ◆歴史年表 室町時代、1548年、称念上人が創建した。当初は、浄土宗一心院末だった。 近代、1873年、毘沙門堂が一時廃絶したという。(『京都府地誌』) 現代、2012年、毘沙門堂に天井画「阿吽双龍」が奉納される。 ◆称念 室町時代後期の浄土宗の僧・称念(しょうねん、1513-1554)。俗姓は藤田、字は吟応(翁)、号は三蓮社縁誉。江戸/武蔵国(埼玉県・神奈川県)の生まれ。8歳で江戸・増上寺の親誉により剃髪、宗戒両脈を受けた。下総国(茨城県)飯沼・弘経寺の鎮誉に師事し浄土教学を学ぶ。江戸に天智庵を開創した。京都・黒谷に移り、1548年、青蓮院尊鎮親王の帰依により知恩院祖廟の南隣に草庵を結び、六時念仏を行う。信徒により堂舎が建てられ、念仏三昧の道場、本寺・一心院になる。掟「念仏道場七箇条」「別時念仏十一箇条」などを定めた。一心院で専修念仏に努め、亡くなる。42歳。 浄土宗捨世派(一心院流)の祖。47ほどの寺院を創立したという。京都では一心院ほかに、市原の専称庵、上嵯峨の称念寺、下嵯峨の正定院、桂の極楽寺などがある。 ◆澄月 江戸時代前期-後期の歌僧・澄月(ちょうげつ、1714-1798)。俗姓は西山、号は酔夢軒、垂雲軒。備中(岡山県)生まれ。幼くして出家し、13歳で比叡山延暦寺で天台宗を学ぶ。後に浄土門に入る。諸国行脚の後、岡崎に隠棲した。二条派歌人・武者小路実岳(むしゃのこうじ-さねおか)に和歌を学ぶ。堂上風(どうしょうふう)の歌を詠む。家集『垂雲和歌集』、著『和歌為隣抄』。85歳。 寛政期(1789~1801)の京都地下(じげ)歌人四天王(平安和歌四天王)(ほかに小沢蘆庵[]、伴蒿蹊[ばん-こうけい]、僧・慈延)の一人。 ◆斎灯サトル 現代の画家・斎灯サトル(さいとう-さとる、1977-) 。静岡在住。10代より作家・小林正観の著書の挿し絵を描く。江島神社・奉安殿など全国の社寺の天井画を描いた。パフォーマンス、講演活動も行う。 ◆仏像 ◈ 本堂に本尊の「阿弥陀如来像」が安置されている。 ◈ 脇壇に「阿弥陀如来立像」が安置されている。鎌倉時代作であり、「つまぐりの阿弥陀」とも呼ばれた。 ◈ 毘沙門堂に、「福富(ふくとみ)毘沙門天」が安置されている。かつて、「福惜み(ふくおしみ)毘沙門天」と呼ばれた。毘沙門天は、鞍馬寺に参詣し、授かった人の福を奪い取るとされた。このため参詣者は、堂前を通ることを避け東の道に抜けていた。このため、後に「福富毘沙門堂」「福富毘沙門天」に改めたという。 ◈ 毘沙門堂に、「観世音菩薩」、「魔王大僧正」が安置されている。 ◆天井画 毘沙門堂に天井画「阿吽双龍」(6帖)が描かれている。現代の画家・斎灯サトルの筆により、2012年に完成した。 ◆墓 江戸時代中期の歌僧・澄月の墓がある。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『昭和京都名所図会 3 洛北』、『京都市の地名』、ウェブサイト「アトリエ サトルーチ」 |

|

|