|

|

|

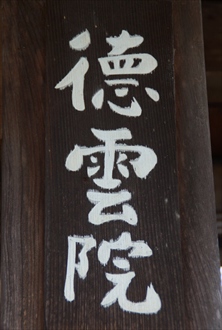

| 徳雲院 〔妙心寺〕 (京都市右京区) Tokuun-in Temple |

|

| 徳雲院 | 徳雲院 |

|

|

|

妙心寺境内の北西に塔頭・徳雲院(とくうんいん)がある。 臨済宗妙心寺派。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 室町時代、年代不詳、南禅寺・延用宗器は妙心寺山内に子院、徳雲院を建立していたという。その関連は不明。 1506年、檀越・刑部宗晋(ぎょうぶ むねくに)は、妙心寺25世・大休宗休(だいきゅう そうきゅう)に請じて創建したという。当初は、現在地の南、霊雲院に対面する大庫司(おおくす)の地にあった。 年代不詳、大休より当院を付嘱された元梁(げんりょう)が、現在地の南東、微笑庵の東(現在の涅槃堂付近)に移した。 年代不詳、後に一時、麟祥院(りんしょういん)の隠寮へ移転する。 年代不詳、後に現在地(乾徳院の旧跡地)に移る。 近代、明治期(1868-1912)、大龍院(だいりゅういん)の取畳み(とりたたみ、建物の廃止、取り壊し)の際に、本尊が当院に遷されたという。 ◆延用宗器 室町時代の僧・延用宗器(?-?)。詳細不明。南禅寺。 ◆大休宗休 室町時代後期の臨済宗の僧・大休宗休(だいきゅう-そうきゅう、1468-1549)。諡号は円満本光国師。幼くして東福寺・永明庵で出家、龍安寺・特芳禅傑に師事、印可を受けた。その没後、西源院、龍安寺、妙心寺の住持。晩年は霊雲院を開創し住した。今川義元の招きにより、駿河国・臨済寺を開山、妙心寺・尾張国瑞泉寺などを歴住した。1542年後奈良天皇は大休に印記を受け る。天皇より円満本光国師の諡号を賜った。著『見桃録』。82歳。 特芳禅傑の三哲の一人。 ◆刑部宗晋 室町時代の武将・刑部宗晋(ぎょうぶ-むねくに、?-?)。詳細不明。武将・細川勝益 (?-1502)の三男。妙心寺・徳雲院の檀越。 ◆文化財 大休宗休筆「柏菴道号」、特芳禅傑筆「迎仏会偈」。 *非公開 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『妙心寺』、『妙心寺 六百五十年の歩み』、『妙心寺散歩』 、ウェブサイト「コトバンク」 |

|

|

| |

|