|

|

|

| 寿仏寺(寿佛寺) (京都市北区大森) Jubutsu-ji Temple |

|

| 寿仏寺 | 寿仏寺 |

|

|

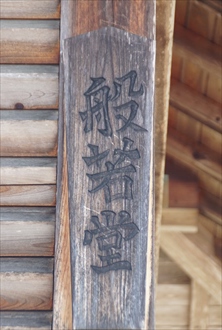

「寿佛寺」の寺号碑   般若堂  般若堂  本堂  本堂   |

北区大森の石垣の上に寿仏寺(じゅぶつ-じ)が建つ。山号は無量山という。 臨済宗妙心寺派。本尊は阿弥陀如来。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 年代不詳、古くは村の鬼門(北東)にあったという。かつては浄土宗だったという。(「宗旨請判覚」、1718年) 室町時代、1573年、大般若経200巻が、村人により当寺に施入されたとみられる。(「大般若経願文」、寿仏寺文書) 近世(安土・桃山時代-江戸時代)以降、経堂に大般若経が納められた。 江戸時代、1640年以降?、東河内村の宗門改は、当寺、長福寺(大森)が行う。 1681年、上米令(上米の制)の時、妙心寺塔頭・慈雲院の2世・陽瑞素猷が、銀1貫200匁を村に与え窮状を救う。これを契機として中興開山に迎えられた。村は寺領、田、石高を永代寄進し、毎年6石8斗を進上する。以後、臨済宗に改め、妙心寺末寺になる。退隠所になったとみられる。 1703年、経堂が修復された。大森の安楽寺住坊・甚覚坊が導師になり、落慶法要が執り行われた。(棟札) 年代不詳、陽瑞を継いだ当寺2世・栄巌の没後、焼失した。3世・慈峰宗鈞が復興のために入るが、ほとんど住しなかった。 1718年、長福寺(大森)の住持が、無住になっていた寿仏寺の合併を願い出たという。 1722年頃以降、無住になる。 1783年、大破した経堂が修復される。(棟札) 1788年、寿仏寺の維持のために、長福寺より壇徒13軒を分けられた。(「寿仏寺文書」) 近代、1878年、妙心寺・慈雲院に合併される。 現代、1953年、再興された。 ◆陽瑞素猷 江戸時代前期の臨済宗の僧・陽瑞素猷(?-?)。詳細不明。妙心寺塔頭・慈雲院の2世。1681年、寿仏寺の中興開山になる。 ◆仏像 本尊の「阿弥陀如来」は、平安時代の天台宗の僧・慈恵大師(良源、912-985)作という。 ◆建築 本堂、般若堂がある。 かつて経堂があり、近世(安土・桃山時代-江戸時代)に建立された。江戸時代前期、1703年、江戸時代中期1783年と2度修復された。現在の般若堂は、その後に建てられた。 ◆大般若経 ◈「大般若経」は経蔵に納められている。 ◈室町時代後期、1573年、「大般若経」200巻が小野郷東河内村の83人の村人により当寺に施入されたとみられている。(「大般若経願文」、寿仏寺文書) ◈鎌倉時代後期、1293年、室町時代中期、1464年などの奥書が残る。奥書に阿闍梨、延暦寺別院・山隆寺(亀岡市)、道性禅門、唐櫃に蓮性寺(西京区)、願主の僧・蓮性の名などが記されている。南北朝時代には蓮性寺に保管されていたとみられる。その後、当寺に移された。 ◆宗門改 江戸時代、当寺でもキリシタンの宗門改(しゅうもんあらため)が行われていた。 宗門改は、キリシタン弾圧のために、各自が属する宗教を検査した制度をいう。江戸時代前期、1612年、江戸幕府はキリスト教禁制とする。1640年以降、宗門改役が置かれ、幕府は取締を行った。 東河内村での宗門改は、当初、当寺と長福寺が行っていた。当寺2世・栄巌の老齢に伴い、その後は長福寺のみで行う。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『京都市の地名』 、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|