|

|

|

| 薬薗寺 (京都府八幡市) Yakuen-ji Temple |

|

| 薬薗寺 | 薬薗寺 |

|

|

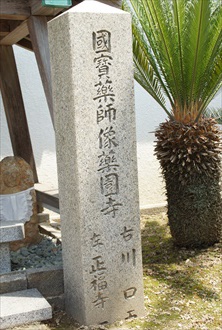

山号はないというが「瑠璃光山 薬薗寺」とある。   山門脇の地蔵尊  地蔵尊  道標、「国宝 薬師像薬園寺 右川口 左 正福寺」とある。  |

八幡市の木津川の南に薬薗寺(やくえんじ)がある。森堂(『宮寺見聞私記』『太平記』)、薬園院とも呼ばれた。山号はない。 浄土宗鎮西派、本尊は薬師如来を安置する。 ◆歴史年表 創建の詳細、変遷は不明。 飛鳥時代-奈良時代、行基(668-749)が建立したという。薬草栽培の園地を管理する寺院だったともいう。 鎌倉時代、1307年、当寺の記述があり「行基菩薩建立四十九寺院之随一」とされた。(『宮寺見聞私記』) 1309年、八幡内四郷内の「宗伽藍」だった。麹売買の専売権を有した森在地人、刀禰らを掌握していた。(『宮寺見聞私記』) 1352年、正平の役(八幡合戦)で、守堂(薬薗寺)の名が記されている。(『太平記』) 安土・桃山時代、1600年、朱印地5石余を有した。(『石清水八幡宮史』) 江戸時代、石清水八幡宮領内浄土宗三六か寺組のひとつだった。 1934年、室戸台風により本堂が損壊した。本尊、脇士・十二神将なども破損し、一時、九品寺(八幡市志水)に遷された。 ◆行基 飛鳥時代-奈良時代の僧・行基(ぎょうき/ぎょうぎ、668/667-749)。百済系の渡来人・高志(こし)氏。河内国の生まれ。父は高志才智、母は蜂田古爾比売。681年/682年、出家、官大寺で法相宗などを学ぶ。691年、高宮寺で具足戒を受けた。畿内に道場、寺を建立し、溜池、溝・堀、架橋、困窮者の布施屋建設などの社会事業を行う。704年、生家を家原寺とし住した。717年、民衆煽動と僧尼令に反した寺外活動の咎で、詔により弾圧を受ける。731年、弾圧を解かれた。732年、河内国狭山下池の築造に関わる。734年、東大寺大仏建立の詔が発布、勧進の任を務めた。736年、インド出身の僧・菩提僊那一行来日に際し太宰府で迎えた。738年、朝廷より行基大徳の称号が授与される。740年以降、東大寺大仏建立に協力する。741年、聖武天皇と恭仁京郊外の泉橋院で会見した。743年、東大寺大仏造営の勧進になった。745年、朝廷より日本初の大僧正位を授けられる。菅原寺(喜光寺)で亡くなる。地図の行基図を作成したという。東大寺「四聖」の一人。 80/82歳。 ◆仏像 平安時代前期作の本尊の「木造薬師如来立像」(重文)(163㎝)は、かつて海神を祀る石清水八幡宮関連の仏像ともいう。一本彫成の等身像で、八幡市現存最古の仏像とされる。宝髷を結い人間に近い天部の姿をしており、唐服様を纏う「貴顕天部」とみられる。薬師瑠璃光如来本願功徳経の七仏薬師経の第一、薬師如来、善名称吉祥王如来像という。航海前に船旅の無事を祈る神とみられる。顔はふくよかで穏やかな表情をしており、右手は胸前に上げ親指と中指で輪を作り、左手は下げ掌を見せている。 薬師如来の眷属として「十二神将」がある。 ◆年間行事 写経会(毎月8日)。 *非公開、事前要予約。 *年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献 『京都・山城寺院神社大事典』、『京都府の地名』、『京都の仏像』、『日本の名僧』、ウェブサイト「コトバンク」 |

左は庫裏 |

|

鐘楼 |

|

宝篋印塔 |

【参照】国土交通省八幡排水機場、寺に隣接して支流の大谷川に設置されている。本流の木津川は境内の北に流れている。 木津川の水位が低い際には、支流の大谷川の水は堤防下にあるトンネル(樋門)を通して木津川に流されている。大雨などで木津川の水位が上昇した際には、トンネルを閉じ、ポンプにより本流に支流の水を揚げることで、支流周辺の逆流による洪水を防ぐ目的がある。 |

|

|