|

|

|

| 金攫八幡宮 (八幡神社) (京都市北区) Kinkaku-hachimangu Shrine |

|

| 金攫八幡宮 | 金攫八幡宮 |

|

|

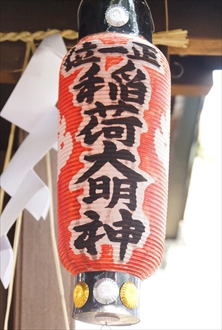

拝所  本殿  本殿  本殿     稲荷社  稲荷社、倉稻魂命(うかのみたまのみこと)  稲荷社  稲荷社  手水舎  クロガネモチ  クロガネモチ |

衣笠の北大路通に面して金攫八幡宮(きんかく-はちまんぐう)がある。かつて小北山(おぎたやま)八幡宮と呼ばれた。八幡神社、八幡宮とも呼ばれている。 祭神は応神天皇(おうじん-てんのう)を祀る。延寿大神として信仰されている。 ◆歴史年表 江戸時代、1685年、山城国石清水八幡宮より分霊される。以後、山城国葛野(かどの)郡衣笠村字小北山の産土神(うぶすながみ)として崇敬されてきた。 現代、1967年、本殿が改修され、檜皮葺より銅葺に替えられる。 ◆応神 天皇 5世紀前後・初頭/4世紀末-5世紀初の第15代・応神 天皇(おうじん-てんのう、?-?)。男性。諱は誉田別命(尊)(ほんだわけのみこと/ほむたわけのみこと)、誉田天皇(ほむたのすめらみこと)、品陀和気命(ほんだわけのみこと)、大鞆和気命(おおともわけのみこと)、胎中(たいちゆう)天皇。筑紫(つくし)の生まれ。父・第14代・仲哀(ちゅうあい)天皇、母・神功(じんぐう)皇后の第4皇子。皇后・仲姫(なかつひめ、吉備氏の祖・御友別[みともわけ]の妹)との間に、第16代・仁徳天皇らをもうけたとされる。在位は400年前後で、大和朝廷の全盛期にあたる。多くの伝承が残る。父・仲哀天皇は西征中に没し、母・皇后が朝鮮・三韓遠征した際に胎内にあり、遠征後に生まれ胎中天皇とも呼ばれた。空船(むなぶね)に乗り難波に漂着後、重臣・武内宿禰(たけのうちちのすくね)に伴われ敦賀に禊し、気比(けひ)大神に名を賜り大和に帰る。皇后の摂政下で皇太子になり、皇后没後に即位、以後、治世41年にわたったという。軽島豊明(かるのしまのとよあきら)宮(奈良県橿原市)、大隅(おおすみ)宮(大阪市)を営んだという。蝦夷(えみし)・吉野国樔(くず)の貢献、妃・兄媛とともに吉備国を5県に分け、その兄弟子孫に各々封じたという。(『日本書紀』)。百済王朝と密接な関係を築き、在位時に百済から楽浪(らくろう)・帯方(たいほう)遺民の秦氏の祖・弓月君 (ゆづきのきみ) 、漢(あや)氏の祖・阿直(あちき)、河内書(ふみ)氏の祖・王仁(わに)、阿知使主(あちのおみ)らの渡来があった。池溝開発(灌漑・治水)・養蚕・織物・内政整備・『論語』『千字文』の奉献・渡来人による経典・漢籍・儒学・工芸の輸入などに関与した。(『古事記』『日本書紀』)。天皇は、『宋書(そうじょ)』中の夷蛮(いばん)伝の倭王(倭の五王)の一人「讃(さん)」との説もある。応神天皇以後を河内王朝とよぶ説もある。110歳?。 後に天皇と母は八幡信仰の中心に据えられた。 陵墓は恵我藻伏崗陵(えがのもふしのおかのみささぎ、応神天皇陵/誉田陵/誉田御廟山古墳)(大阪府羽曳野市)とされる。2019年世界遺産登録。 ◆金 社号の金攫八幡宮の金攫とは一攫千金に通じる。駒札によるとかつて、社頭の付近に田圃があり、その間に「金賞の人家」? が散在していたという。 ◆樹木 境内東側に「小金モチ/黄金モチの木」のクロガネモチが植えられている。常緑高木、春に淡い黄色の花が咲き、晩秋に赤い果実をつける。 カゴノキがある。 ◆年間行事 歳旦祭(新年祭)(1月1日)、節分祭(2月節分)、除蝗祭(虫送り)(7月23日)、豊穣祭(宝前)(9月15日)、例祭(秋祭、神幸祭)(10月23日直前の日曜日)、新嘗祭(12月23日)。 *年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。 *参考文献・資料 「金攫八幡宮由緒駒札」、『京都 神社と寺院の森』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|