|

|

|

| 回向院 (京都市上京区) Eko-in Temple |

|

| 回向院 | 回向院 |

|

|

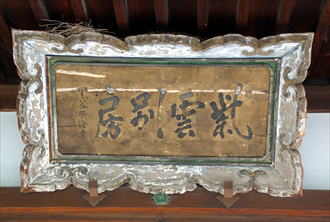

「蘆雪の墓 当?寺内あり」の石標  本堂  本堂、「紫雲別房」の扁額   地蔵堂  地蔵堂、賓頭盧尊者 |

東堅町(ひがしたて-ちょう)の御前通に、西面して回向院(えこういん)はある。江戸時代後期の画家・長沢芦雪とその養子・蘆洲の墓がある。山号は光明山という。 黒谷浄土宗(浄土宗鎮西派)、本尊は阿弥陀如来。 ◆歴史年表 創建の詳細、変遷は不明。 年代不詳、平安時代-鎌倉時代の浄土宗元祖・法然(1133-1212)の、説法教化の場として当初は黒谷(左京区)に創建されたという。紫雲別坊と呼ばれた。(寺伝) 江戸時代、1612年、勧誉敬音が現在地に移す。この際に、山号を「回向院」と改める。(『蓮門精舎旧詞』) 1675年、自失により焼失した。(『坊目誌』) 1773年、自失により焼失している。(『坊目誌』) 1782年、本堂が再建された。(『坊目誌』) ◆長沢芦雪 江戸時代中期-後期の絵師・長沢芦雪(ながさわ-ろせつ、1754-1799)。男性。長澤蘆雪。丹波国篠山(兵庫県)の生まれ。父・篠山城主・青山下野守、淀藩に出仕した上杉彦右衛門という。長沢家の養子になる。1778年以前、円山応挙の弟子になり、技法は門下で最も秀でたという。1782年、御幸町御池に住む。『平安人物志』に名が載る。1786年、応挙は紀州串本の無量寺落成に際し、芦雪を大抜擢し遣わした。芦雪は1年の間に当寺、周辺の寺に270点あまりの障壁画などを描く。寛政期(1789-1801)の内裏造営の障壁画を手掛ける。1798年、東山春秋展観では五寸(15.2cm)内に五百羅漢を描いた。応挙に3度にわたり破門されたともいう。串本で亡くなる。毒殺とも自殺ともいう。養子は長沢芦州という。45歳。 芦雪の名は、朝、氷に閉ざされた魚が、夕方、氷が融けて泳いでいる姿を見て名付けたという。印譜も魚印を用いた。剣術、乗馬など多芸だった。無量寺(串本)に芦雪、応挙の作品が収蔵されている。画風は自由奔放、奇抜、時にグロテスクで、曽我蕭白、伊藤若冲とともに「奇想派」と呼ばれた。代表作は「虎図」「龍図」(重文、1786)、伏見稲荷大社絵馬「繋馬図」(1796)などがある。 墓は回向院(上京区)にある。「南舟院澤誉長山蘆雪居士」と刻む。 ◆長沢蘆洲 江戸時代後期の画家・長沢蘆洲(ながさわ-ろしゅう、1767-1847)。男性。丹波(兵庫県)の生まれ。長沢芦雪の養子。芦雪に学び、人物、花鳥を描く。80歳。 墓は回向院(上京区)にある。「松林院長誉鶴翁蘆洲居士」と刻む。 ◆長沢芦鳳 江戸時代後期の画家・長沢芦鳳(ながさわ-ろほう、1804-1871)。男性。京都の生まれ。父・長澤廬洲。父に絵を学ぶ。人物画、花鳥画などを描く。安政の御所造園で皇后常御殿に描く。晩年に四条派・塩川文麟主宰の如雲社に参加した。67歳。 墓は回向院(上京区)にある。 ◆一宮長常 江戸時代中期の装剣金工・一宮長常(いちのみや-ながつね、1721?-1787)。男性。越前(福井県)の生まれ。京都・保井高長に彫金、絵を石田幽汀に学ぶ。写生彫刻に秀でた。没後1788年、位の越前大掾(えちぜんのだいじょう)を受ける。子に一宮長義。66歳?。 墓は回向院(上京区)にある。 ◆仏像 善導大師像、法然上人絵像、平安時代-鎌倉時代の運慶(?-1223)作という毘沙門、平安時代の定朝(?-1057)作という地蔵、摩耶夫人、悉達太子像などを安置したという。 江戸時代前期、1628年、丹波国の海中より光を放ち現れたという「如意輪観音」を安置したという。(『浄家寺鑑』)。 ◆文化財 本堂内陣天井(8畳)に描かれている龍は、長沢芦雪の作ともいう。 ◆墓 ◈江戸時代の絵師・長沢芦雪、その養子・長沢芦州、孫・芦鳳の墓がある。 ◈装剣金工の一宮長常などの墓がある。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都市の地名』、『京都大事典』、『京都歴史案内』、『昭和京都名所図会 5 洛中』、『京都隠れた史跡100選』、『週刊 日本の美をめぐる 9 洗練の極致 光琳と琳派』 、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|