|

|

|

| 善長寺 (立江地蔵) (京都市中京区) Zencho-ji Temple |

|

| 善長寺 (立江地蔵) | 善長寺 (立江地蔵) |

|

|

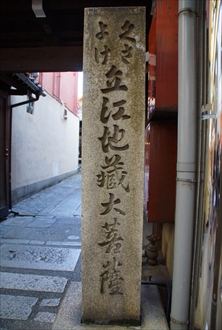

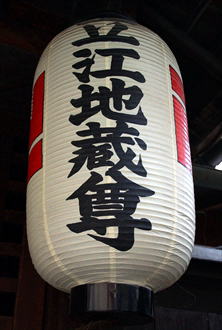

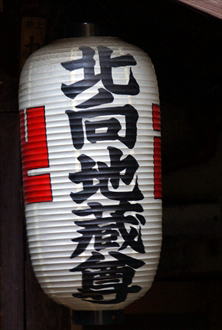

石標正面に「くさよけ 立江地蔵大菩薩」、左面に「くさがみ 善長寺」とある。   本堂  本堂  本堂「くさよけ地蔵尊」扁額  北向地蔵尊  北向地蔵尊 |

繁華街の新京極通に面した細い路地奥に、小堂の善長寺(ぜんちょうじ)がある。古くより「瘡神(くさがみ)さん」と呼ばれ、子どもの痘瘡(とうそう、天然痘)平癒の信仰を集めた。山号は大原山という。 浄土宗西山禅林寺派、本尊は阿弥陀如来。 洛陽四十八願所地蔵めぐり(京都四十八願寺)の第35番札所、札所本尊は枕反地蔵(まくらがえしじそう、立江地蔵 [たちえじぞう] )。 鎮護国家、無病息災、延命の信仰がある。 ◆歴史年表 室町時代、永正年間(1504-1520)、顕興忍想の開基によるという。当初は現在地の南西、綾小路町室町西(下京区)にあった。(『坊目誌』)。境内に福知山・大原神社(おおばら-じんじゃ、天田郡三和町)より、鎮守社として大原神社(おおはら-じんじゃ)が勧請された。 安土・桃山時代、1591年、豊臣秀吉の都市改造に伴い現在地に移転した。『坊目誌』)。その際に大原神社だけは旧地に残された。 江戸時代、寛文年間(1661-1673)、第112代・霊元天皇の命により、僧・宝山が洛外・六地蔵以外の48か寺の地蔵尊を選んだ洛陽四十八願所の霊場の一つになる。 ◆顕興忍想 室町時代後期の僧・顕興忍想(?-1508)。詳細不明。永正年間(1504-1520)、善長寺を開いたという。 ◆地蔵菩薩 地蔵菩薩は、「枕反地蔵(まくらがえし-じそう)」とも呼ばれている。かつては「立江地蔵菩薩(たちえじぞうぼさつ)」と呼ばれた。四国八十八ヶ所霊場のひとつ、第19番札所の徳島・立江寺(たつえじ)の本尊・立江地蔵菩薩像と同じご利益があるとされる。同寺の分身として安置されたという。 善長寺の開創時に、境内に鎮守社として福知山市天田郡三和町の大原神社(おおばら-じんじゃ)が勧請された。善長寺の大原神社(おおはら-じんじゃ)は、「くさ(瘡、湿疹)」の平癒にご利益があるとされ、瘡神(くさがみ)として信仰された。 瘡神は感染力、致死率の高い伝染病・天然痘を意味し、擬神化した疫病神を表している。このため、立江地蔵尊もまた「くさよけ(瘡除け)」の信仰を集めた。善長寺の山号は、この大原神社に因み大原山になる。 なお、善長寺の旧地には善長寺町の町名が残り、大原神社はいまも祀られている。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都市の地名』、『旧版 京のお地蔵さん』、『京都 歴史案内』、『昭和京都名所図会 5 洛中』 |

|

|

| |

|