|

|

|

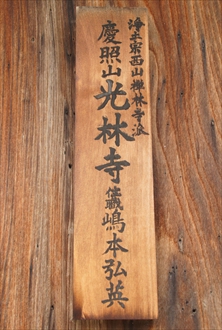

| 光林寺 (京都市下京区) Korin-ji Temple |

|

| 光林寺 | 光林寺 |

|

|

「太祇居士墓 四明翁句碑 当寺内に在り」の石標  本堂   庫裏 |

光林寺(こうりん-じ)境内には保育園が併設されている。山号は慶照山という。 浄土宗西山禅林寺派、本尊は阿弥陀如来。 洛陽四十八願所地蔵めぐり(京都四十八願寺)の第2番札所、札所本尊は水那上地蔵(みながみじぞう)。 ◆歴史年表 創建の詳細、変遷は不明。 年代不明、僧・法空の開基によるという。 江戸時代、寛文年間(1661-1673)、第112代・霊元天皇の命により、僧・宝山が洛外・六地蔵以外の48か寺の地蔵尊を選んだ洛陽四十八願所の霊場の一つになる。 1788年、天明の大火後、堂宇が再建された。 ◆炭太祇 江戸時代中期の俳人・炭太祇(たん/すみ-たいぎ、1709-1771)。男性。別号は水語、宮商洞、三亭、不夜庵、徳母、法号は道源。江戸の生まれ。雲津水国(くもつ-すいごく)に俳諧を学ぶ。1734年、水国が没し、慶紀逸(けい-きいつ)に学び、江戸座の宗匠になった。1751年、奥羽を行脚し、手習師匠兼業の宗匠になった。1752年、五雲とともに九州、京都に戻り住みつく。1753年、大徳寺・真珠庵に入り、道源と名乗る。1754年、京都・島原遊郭内に「不夜庵」を営み、妓楼主人・俳人・桔梗屋呑獅(どんし) 、妓楼主人、遊女に俳諧を教えた。1756年、江戸へ帰省している。晩年、与謝蕪村とも交わる。句集『太祇句選』 (1768) 、『太祇句選後編』 (1777) 、編著『都のつと』 (1752) 。63歳。 墓は光林寺(下京区)にある。「不夜庵太祇墓」と刻まれている。 ◆松川鶴麿 江戸時代後期の医師・松川鶴麿(まつかわ-つるまろ、1791-1831) 。男性。通称は理三。陸奥磐井郡(岩手県)の生まれ。父・松川東山。京都に住し、国典に通じ、和歌もよくした。著『日本古代医方』。41歳。 墓は光林寺(下京区)にある。 ◆中川四明 江戸時代後期-近代の俳人・中川四明(なかがわ-しめい、1849-1917)。名は勇蔵、登代蔵、字は重麗、号は紫明、霞城、霞城山人など。京都の生まれ。父・下田耕作の次男、中川重興の養子。京都中学に学ぶ。教員、日本新聞、京都中外電報、大阪朝日新聞などを経て、1896年、知恩院楼門前の茶店で水落露石らと「京都満月会」を興す。1904年、俳誌『懸葵(かけあおい)』を刊行した。編著『俳諧美学』、句集『四明句集』など。68/69歳。 光林寺(下京区)に句碑が立つ。墓は高山寺(右京区)にある。 ◆本尊 本尊の「阿弥陀如来」は、平安時代前期の僧・恵心僧都(源信、810-869)作という。 ◆句碑 近代の俳人・中川四明(1849-1917)の句碑がある。「同じ寺の 土になる身と 薪折で」。句碑は中川が俳人・太祗を偲び立てた。 ◆墓 ◈江戸時代の俳人・炭太祇の墓がある。 ◈江戸時代の儒医・松田正禎の墓がある。 ◈江戸時代の儒者・三浦桂居の墓がある。 ◈江戸時代の医師・松川理三の墓誌は頼山陽(1781-1832)の撰文による。 ◈頼山陽の瘞髪(えいはつ、遺髪)塚がある。「山紫水明居士」と刻まれている。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献 『京都市の地名』、『京都歴史案内』、『旧版 京のお地蔵さん』 、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|