|

|

|

| 正覚寺 (京都府大山崎町) Shogaku-ji Temple |

|

| 正覚寺 | 正覚寺 |

|

|

本堂  本堂扁額  不動明王坐像  境内隅にある一等水準点 |

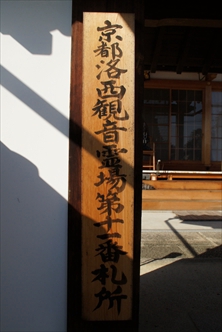

大山崎下植野の田園地帯に正覚寺(しょうがくじ)はある。すぐ南に、名神高速道路の巨大なインターチェンジが見えている。山号は摂取山(せっしゅざん)という。 西山浄土宗、本尊は阿弥陀如来、札所本尊は千手観音。 京都洛西観音霊場(洛西三十三所観音霊場)第11番札所。 ◆歴史年表 江戸時代、寛永年間(1624-1644)、鏡空開道の創建によるという。(寺伝) 近代、1868年、神仏分離令後の廃仏毀釈により、廃寺になったほかの寺の宝物などが当寺に移された。 現代、1978年、洛西観音霊場めぐりが再興される。 2006年、現在の本堂が建て替えられた。 ◆平康頼 平安時代後期-鎌倉時代前期の武士・歌人・平康頼(たいら-の-やすより、1146?-1220)。平判官(へいほうがん)康頼、法名は性照。阿波国に生まれる。信濃権守・中原頼季の子ともいう。北面の武士から後白河院(第77代)の近臣、衛門府官人になる。1174年、検非違使尉に任官された。1177年、藤原成親、俊寛らと鹿ケ谷で会合を開き、後白河法皇を擁した平家打倒の計画を企てた。俊寛らとともに鬼界ヶ島(硫黄島)に流された。(鹿ヶ谷事件 ) 。その途中、周防国で出家した。1179年、許されて帰洛、京都・雙林寺付近の山荘に移り、説話集『宝物集』を編纂したという。(『平家物語』)。1186年、源頼朝により阿波国麻殖保(おえ) の保司に任じられた。康頼は、かつて尾張国にあり、野間荘の源頼義の荒廃した墓を訪ねた。修復のために水田を寄進し小堂を建て追善を行なとして鎌倉幕府が賞したためという。74歳?。 今様を後白河法皇に習い、和歌にも優れた。 ◆仏像 本尊は阿弥陀如来、札所本尊は右の厨子内に千手観音坐像が安置されている。廃寺になった帰海印寺の塔頭・千手院より遷されたという。像高50cm。 厨子は、江戸時代、1788年の天明の大火の犠牲者を弔うために、お縫という女性が寄進したものという。 観音像、不動明王、愛染明王、地蔵菩薩像なども安置する。 ◆建築 客殿は廃寺になった帰海印寺(きかいいんじ)より移されたという。 ◆帰海印寺 客殿はかつて下植野淀川縁にあった帰海印寺より移したものという。開基は不詳。平安時代末から鎌倉時代の平康頼がともに流され鬼界ケ島で没した俊寛(1143-1179)の菩提のために建立したともいう。真言宗で本尊は定朝(?-1057)作の千手観音だったという。(『山州名跡志』)。近代、1868年までに廃絶した。 ◆水準点 境内隅にある一等水準点(第220号)は、大山崎にある二つのうちの一つになる。高さ13.8515m、緯度34度54分26秒、経度135度41分50秒。 ◆年間行事 お十夜(地域の子どもたちが「光明徧照十方世界、念仏衆生摂取不捨」と唱え、家々よりお布施を集めてまわる。寺ではかやくご飯が振舞われる)(11月15日)。 *年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献 『京都府の地名』『洛西三十三所観音霊場』『京都御朱印を求めて歩く札所めぐりガイド』 、ウェブサイト「コトバンク」 |

|

|

| |

|