|

|

|

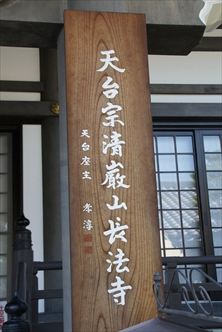

| 長法寺 (京都府長岡京市) Chobo-ji Temple |

|

| 長法寺 | 長法寺 |

|

|

本堂    慈母観音  石仏群  地蔵菩薩立像  湧水  三重塔  宝篋印塔  エノキ |

長法寺(ちょうぼう-じ)は西山長法寺山の中腹にあり、境内に続く細い石段が付けられている。山号は清巌山(せいがんざん)という。開基とされる千観上人が境内の湧水より名付けた。泉はいまも涸れていない。 天台宗延暦寺派、本尊、札所本尊は十一面観音。 京都洛西観音霊場(洛西三十三所観音霊場)第9番札所。 ◆歴史年表 創建の詳細、変遷は不明。 平安時代、延喜年間(901-923)/910年、千観上人により創建されたという。上人は諸国巡歴の途中にこの地に立ち寄った。夢告により一堂を建立する。祈雨の霊験により造営を加えたという。(寺伝)。最盛期には七堂伽藍が整い、坊舎も十二院を数えたという。 962年、創建されたともいう。延暦寺・正覚院末寺になったという。(江戸時代の古文書「佐藤久夫家文書」) 南北朝時代、1344年、村名の「長法寺」が残る。(「寂照院仁王像内文書」) 室町時代、応仁・文明の乱(1467-1477)により焼亡したという。 江戸時代、1705年、この頃、荒廃していたとみられる。(『山城名勝志』) 現代、1978年、洛西観音霊場めぐりが再興される。 1990年、現在の本堂、庫裏が再建された。工事の際に本堂下より平安時代の礎石建物遺構が発見された。 ◆千観 内供 平安時代中期の天台宗僧・千観 内供(せんかん-ないぐ、918-984)。男性。俗姓は橘、千観。父・相模守敏貞(橘公頼の子)。12歳頃、比叡山に上がり、運昭に付く。園城寺に入り出家、受戒した。行誉(運昭とも)に師事し、天台教学を学ぶ。禁裏の内供奉十禅師を務め、空也の影響を受け浄土教になり宮中を去る。阿弥陀和讃を作る。962年、摂津国箕面山に隠遁する。963年、勅命により祈雨を祈願したという。第62代・村上天皇は、天台宗10師・法相宗10師を清涼殿宮中に招き法華講を開く。南都・北嶺の高僧による応和宗論(おうわ-の-しゅうろん)論者として選ばれ、辞退した。摂津国・金龍寺(安満寺)を再興し住した。970年、行誉から三部大法を伝授される。著『十願発心記』『八箇条起請』など。66歳。 内供とは、皇居に参内をゆるされた僧位をいう。阿弥陀和讃を作り浄土教を広めた。民衆からは念仏上人と尊称された。 延喜年間(901-923)、長法寺を創建したという。 ◆仏像 本尊の「十一面観音坐像」は室町時代後期作。 「阿弥陀如来立像」は鎌倉時代作。 ◆石造物 ◈境内に「三重石塔」(市指定文化財)が立つ。鎌倉時代初期作で長岡京市内最古になる。千観供養塔ともいう。初重軸部はやや高い。屋根の軒反りも緩やかになっている。相輪は後補、高さ2m、花崗岩製。 ◈その隣に立つ「宝篋印塔」(市指定文化財)は南北朝時代作、かつて墓地内に立てられていた。相輪は後補、高さ1m、花崗岩製。 ◆文化財 ◈絹本著色「釈迦金棺出現図(しゃかきんかんしゅつげんず)」1幅(国宝)は、平安時代(11世紀後半-末)作という。かつて比叡山にあったという。室町時代後期、1571年の織田信長の比叡山焼討に際して、長法寺に移されたという。江戸時代には「涅槃図」と呼ばれた。その後、1956年まで当寺が所蔵した。数寄者・松永安左エ門(松永記念館)を経て、京都国立博物館に寄贈された。平安時代の仏画の二大傑作(ほかに高野山の涅槃図)の一つという。縦160.0cm、横229.5cm。 釈迦が亡くなり金棺に横たえた時、天上より参じた母・摩耶夫人(まやぶにん)はその臨終に間に合わなかった。釈迦は神通力により復活し説法したその様を描く。光を放つ釈迦が中央に大きく描かれ、周囲に集った多くの人々が描き込まれている。左下に跪く母の姿がある。金棺の正面に供物を載せた卓、左手に仏衣を載せた机がある。典拠は『摩訶摩耶経』により、単独画面としては唯一の作例という。 画法として着衣に片ぼかしや段暈(だんぐま、段暈し)、白の照暈(てりぐま、光を反射した白いハイライト)、着衣の輪郭に彩色線、仏衣や仏鉢などの輪郭に肥痩線(ひそうせん、細く、また太く描かれた線)、釈迦や摩耶の着衣は截金文様(きりかねもんよう、規則正しい幾何学文様)などの描法が使われている。 ◈長法寺には大正期(1912-1926)の模写「釈迦金棺出現図」がある。 ◆遺構 現代、1990年の本堂再建時に、3次の発掘調査が行われた。平安時代、9世紀-10世紀の建物礎石遺構が確認されている。平安時代の蓮華文軒丸瓦も見つかっている。最盛期には七堂伽藍が整い、坊舎も十二院を数えたという。遺構は坊舎の一部ともいう。 ◆湧水 境内の西北隅に巌窟があり、いまも泉(朧泉)が湧き出している。「溺泉(おぼろのいずみ」「溺水(おぼろすい)」とも呼ばれる。閼伽井として用いられている。 山号の清巌山(せいがんざん)は、開基の千観がこの湧水に因み名付けた。 ◆年間行事 「釈迦金棺出現図」模本公開(3月14日-15日)。 *年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『昭和京都名所図会 6 洛南』、『京都おとくに歴史を歩く』、『京都府の地名』、『洛西三十三所観音霊場』、『京都御朱印を求めて歩く札所めぐりガイド』 、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|