|

|

|

| 周山廃寺跡 (京都市右京区京北) Site of Shuzan-haiji Temple |

|

| 周山廃寺跡 | 周山廃寺跡 |

|

|

東塔跡の全景、北東方向より。  礎石、南北方向に礎石が複数個並んでいる。  礎石の一つ  現在は東塔跡とされる礎石だけが保存されている。 |

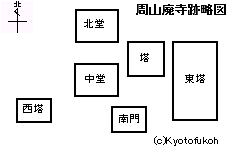

京北の周山中学校と京北ふれあいセンターの間に空地が残されている。飛鳥時代に建てられたとみられる周山廃寺(しゅうざんはいじ)の東塔跡(府指定史跡)といわれ、いまも礎石が保存されている。

◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 飛鳥時代、7世紀(601-700)中期、創建されたという。 奈良時代-平安時代初期、8世紀(701-800)前期-中期、新造か修造が行われている。 奈良時代末期-平安時代初期まで、寺院は存続していたとみられている。 現代、1946年、太平洋戦争(1941-1945)下、東京帝室博物館収蔵品は常照皇寺に疎開になる。戦後、館員の石田茂作は、布目瓦の出土地が寺跡(周山廃寺)であることを確認した。 1947年、新制中学校(現周山中学校)建設に伴い、周山廃寺の発掘調査が行われる。 1949年、2度目の周山廃寺の発掘調査が行われた。 1973年、当地の南西、周山瓦窯(がよう)跡より、周山廃寺と同笵瓦の布目瓦が発掘される。 1978年、周山瓦窯跡が発掘調査された。窯跡は、周山廃寺に瓦を供給していた瓦窯跡であることが確認された。 1980年、周山瓦窯跡が発掘調査された。 1981年、周山瓦窯跡が発掘調査される。 1983年、周山廃寺跡、周山瓦窯跡が京都府の史跡指定された。 2018年、京都市埋蔵文化財研究所の発掘調査により、西堂の規模、礎石、5つ目の建物の平坦面などが確認された。 ◆石田茂作 近現代の仏教考古学者・石田茂作(いしだ-もさく、1894-1977)。愛知県に生れた。東京高等師範学校専攻科卒業後、1925年、東京帝室博物館(現東京国立博物館)に入る。1930年、『写経より見たる奈良朝仏教の研究』で評価を得る。1939年、若草伽藍址を発掘し、法隆寺再建説を実証した。1953年、弥勒寺跡発掘調査を行う。1957年より、奈良国立博物館長。1941年、『飛鳥時代寺院址の研究』全3冊を著した。82歳。 ◆周山廃寺・周山瓦窯 現代、1947年、1949年の発掘調査により、飛鳥時代-鎌倉時代にわたる周山廃寺の寺院跡が確認された。境内は丘陵地を利用し、その平坦面に配置されていた。堂跡4、塔跡1、門跡1の6つの基壇跡が近接して確認された。ただ、同一期に建てられた遺構かは不明とされた。発掘調査は短期間であり、その後、大部分の遺跡が破壊されたため詳細は不明。 東塔跡の西に三重塔とみられる塔跡(推定一辺7.09m、基壇11.94m、高さ0.61m)、さらに西方に北より北金堂とみられる北堂跡(推定東西13.6m、南北9.1m)、金堂とみられる中堂跡(推定東西15m、南北12m)、南門跡(詳細不明、堆積層東西11m)、その西にやや離れて僧坊とみられる西堂跡(礎石6個、詳細不明)があったとみられている。礎石は東堂、中堂、西堂で確認された。 東堂は、講堂と推定されている。南北桁行7間、東西梁間4間、南北73尺(22.12m)、東西40尺(12.12m)の規模があった。礎石は36個のうち19個が残されていた。基壇は南北22.12m、東西15.76m、高さ0.3mあった。現在かろうじて保存されているのはこの東塔跡であり、ほかの遺跡は校舎建設工事に伴い破壊された。 出土品は旧石器時代後期以来、奈良時代、平安時代、鎌倉時代、江戸時代まで及び、奈良時代の須恵器、土師器、黒色土器、瓦、中国製陶磁器などが大半を占めた。瓦は軒丸瓦、軒平瓦が出土し、複弁蓮花文鐙瓦、素弁蓮花文瓦など大和川原寺式軒丸瓦であり、白鳳時代(645-710)のものという。東堂跡の平瓦には「○田部連君足」と刻まれており、建立の際の寄進者の名と推定されている。周山廃寺は、近江・湖西方面の寺院との関連も指摘されている。ほかに葡萄鏡、蔓草麟凰鏡、金銅製風鐸なども検出された。 1973年、周山廃寺跡の南西1kmの地点、祇園谷遺跡で、奈良時代前期の周山瓦窯(京北周山町上ノ段、府指定史跡)が発掘された。瓦窯は寺に所属しており、寺の創建時から廃絶まで一貫して瓦と須恵器を寺に供給していた。1-4号窯が見つかっており、すべて瓦陶兼用窯になっていた。 2018年、京都市埋蔵文化財研究所の発掘調査では、雨水溝遺構により西堂(にしどう)の規模(東西4.2m。南北3.6m)が確認された。当初考えられていたよりも規模は小さく、経蔵跡、鐘楼跡ともいう。西堂の6基の礎石(直径90㎝)も見つかっている。また、西堂より高い位置にあった5つ目の建物の平坦面、礎石(直径60㎝)、白鳳期の瓦なども確認された。 ◆周山古墳群 1973年、周山中学校北の縄野坂付近の尾根で、周山古墳群(府指定史跡)(京北下町折谷)が発掘された。古墳時代中期の円墳9基、そのほか不明2基の11基があり、1-4号墳は中学校北側に現在も保存されている。このうちの3基は方墳とされる。築造は4世紀(301-400)とみられる。 石塚風方墳(方形石塚古墳)は出雲族との関連もあるとされ、出雲族が日本海より丹後、丹波に入り、長期の京北での定住を経て京都へ進出し、鴨氏と連携するに至った経路を示すとの見方もある。 ◆縄野坂 周山中学校裏山の縄野坂は周山と山国の境にある。 安土・桃山時代、1580年、明智光秀は周山城築城に際して、郷民に厳しい労役を課し、神社仏閣での資材の強制徴発を行っている。これに対し1579年、山国郷民が抗した。鉄砲を携え縄野坂の峠を越え、築城中の周山城に向かおうとした。これを、明智軍の鉄砲隊が迎え撃ち反攻する。明智軍の前に郷民は制圧され、全村焼き打ちの報復被害にあったという。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京北町誌』、『京都市の地名』、『京都市文化財ブックス第22集 杣の国 -京北・文化財のしおり-』、『飛鳥白鳳の甍 -京都市の古代寺院』、『京都府の歴史散歩 上』  |

|

|

| |

|