|

|

|

| 大龍寺 (京都市右京区) Dairyu-ji Temple |

|

| 大龍寺 | 大龍寺 |

|

|

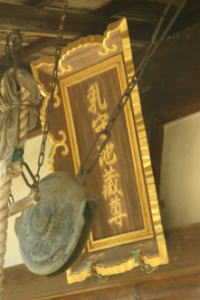

「日本三體随一 有樞沙摩明王奉安所」の石標。     うすさま堂  うすさま堂、扁額「有樞沙摩明王」  うすさま堂  うすさま堂  うすさま堂  うすさま堂    乳守地蔵  乳守地蔵   境内からの南の眺望  光明堂  光明堂、扁額「八部山」  鐘楼    宝篋印塔 |

周山街道を折れ坂を北へあがると、山腹に大龍寺(だいりゅう-じ、大竜寺)がある。「うっさん」「うっさんの寺」ともいう。かつては花街にあり、女性の病平癒の信仰も篤かった。また、厠の守り神様としても知られている。山号は八部山という。 浄土宗。本尊は阿弥陀如来。 有樞沙摩明王(うすさま-みょうおう)は下半身の健康、乳守地蔵は安産、乳の出がよくなるという信仰篤い。 ◆歴史年表 安土・桃山時代、1586年、京都に疫病が流行した際に、然誉(清善とも)が有樞沙摩明王(うすさま-みょうおう)の法力により建立したという。 江戸時代、1788年、天明の大火により焼失した。 1804年、うすさま堂(中京区裏寺町)は、信者が材木を持ち寄り建立され、花街の信仰を集めた。 現代、1977年、4月、現在地に移転する。 ◆然誉 安土・桃山時代-江戸時代前期の浄土宗の僧・然誉(ねんよ、1556-1623)。男性。俗姓は井上、幼名は童寿丸、字は故信、呑竜(どんりゅう)、太田呑竜(おおた-の-どんりゅう)、号は源蓮社然誉大阿(げんれんしゃ-ねんよ-だいあ)。武蔵国(埼玉県)の生まれ。同国林西寺の岌弁(きゅうべん)に師事し出家した。江戸・増上寺の存応(ぞんのう)に学ぶ。林西寺、大善寺の住職になる。1590年/1613年、徳川家康が上野(こうずけ、群馬県)太田に大光院を建立した。開山第1世として招かれる。一時、孝心のため国禁を犯した子をかくまい寺を追われた。後に帰山を許され、紫衣(しえ)の綸旨(りんし)を賜わる。68歳。 檀林教育、布教に尽くした。貧民の堕胎風潮を憂い、赤子を寺で養育し「子育て呑竜」と呼ばれた。 ◆仏像 本堂安置の「阿弥陀如来像」は、平安時代の最澄(767-822)が、霊夢により都の守護の為、釈迦、弥陀、薬師、大黒、毘沙門天の像を刻み安置したという。その際に、大龍寺に置かれたのが阿弥陀如来だったという。 ◆有樞沙摩明王 うすさま堂に祀られている有樞沙摩明王(うすさま-みょうおう)は秘仏とされている。三目八臂の忿怒相をしている。江戸時代に出開帳仏を勧請し、御前立としたという。厠の守護神であり、下半身の病気、生理痛、旅行などの際に生理を預かるという信仰がある。 有樞沙摩明王は、古代インド神話の炎の神であり、この世の一切の汚れを焼き尽くす功徳を持つという。そのため、便所の清めの霊験があり、また、胎内に宿す女児を男児に変化させる力を持ち、戦国武将の信仰を集めた。 密教の明王としては、人間界と仏の世界を隔てる天界の火生三昧に住し、人間界の煩悩が仏の世界へ及ばないように、火焔により煩悩や欲を焼き尽くす。仏の教えを信じない者に対しては憤怒し、それを目覚めさせるという。 ◆乳守地蔵 うすさま堂隣の乳守地蔵は、安産と乳の出を良くするという信仰がある。 ◆文化財 うすさま堂に、歌舞伎役者・故2代目・中村鴈次郎(1902-1983)奉納の木彫りの河童がある。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都のお寺神社 謎とき散歩』、『昭和京都名所図会 4 洛西』、『京都のご利益手帖』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|