|

|

|

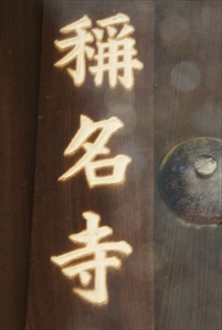

| 称名寺 (京都市東山区) Shomyo-ji Temple |

|

| 称名寺 | 称名寺 |

|

|

本堂   玄関  鐘楼  梵鐘  庫裏  地蔵菩薩立像  弁慶石 |

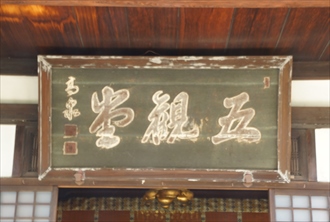

稱名寺(しょうみょう-じ、称名寺)は、山号、院号を錦光山法音院という。西国三十三所観音霊場巡礼に関し、「京大佛稱名寺」とも呼ばれる。巡礼に用いられた「御背板(おせた、御背駄)」といわれる笈(おい)の「大仏組」に由来するという。 浄土宗、本尊は阿弥陀三尊を安置する。 ◆歴史年表 安土・桃山時代-江戸時代、慶長年間(1596-1615)末、江戸時代、元和年間(1615-1624)とも、天台宗妙法院19世・常胤門跡は、念仏道場建立の願を立て、浄土宗僧・誠誉白龍を開基として建立した。その際に、妙法院・三十三間堂の残木により諸堂が建立されたともいう。当初は渋谷にあった。(『坊目誌』)。妙法院末寺になる。以後、妙法院歴代門跡の位牌を安置し、門跡臣下を檀家にした。天台、浄土の兼学だった。 江戸時代、1671年、5世・心誉玄龍の時、本堂が建てられた。 1683年、本尊安置の宮殿が完成した。 1688年、本堂屋根が本瓦葺になる。 1695年、7世・相誉廓寿の時、山門が建てられた。 1729年、8世・晄誉霊廓の時、本堂前に建物を建て、御背板(おせた)の法要を行う。 1786年、『京都洛中洛外絵図』に記されている。 1829年、17世・単誉圓信の時、山門を修復する。 1833年、単誉圓信は本堂縁側欄干などを修繕する。 1840年、壇徒・和気平吉は、一族の子女の多くが疫病で亡くなったため、追善供養のために地蔵堂を建立する。 1857年、21世・誉光信の時、堂宇の修復を行う。 近代、1874年、22世・蓮華房道賀の時、堂宇の大修理を行う。「五重相伝」を厳修した。 1882年、禁じられていた御背板の修行が復活した。 1942年、二宗兼学が禁じられ、浄土宗になる。 現代、1955年頃まで、御背板修行が行われていた。 1998年、「五重相伝」を開莚した。 ◆常胤 法親王 安土・桃山時代-江戸時代前期の門跡・常胤 法親王(?-1621)。妙法院宮常胤法親王。父・伏見宮邦輔親王の第5王子。第106代・正親町天皇の猶子。妙法院門跡。168代天台座主になる。方広寺大仏の鐘名事件により、興意法親王の後を継ぎ、大仏を兼管し別当職に就いた。74歳。 ◆仏像など ◈本堂安置の本尊「阿弥陀三尊」は、鎌倉時代の仏師・運慶(?-1224)作ともいう。 ◈妙法院歴代門跡の位牌を安置している。 ◆建築 ◈「本堂」は、江戸時代前期、1671年に建立された。1688年に本瓦葺になる。江戸時代後期、1832年に縁側欄干などを改修する。1857年にも改修された。1874年に大修理が行われた。外縁扉が釣蔀より硝子戸に改められる。 安土・桃山時代-江戸時代前期、慶長年間(1596-1615)当初、庫裏と本堂は独立して建てられていた。その後、「書院」が建てられた。江戸時代中期、1781年、庫裏と本堂の間、1間半に「玄関」、北に「茶の間」が増築される。江戸時代後期、1857年-1859年には8坪の部屋が増築され、1860年に宗祖650年の法要が行われた。 ◈「山門」は、江戸時代前期、1695年に建てられた。江戸時代後期、1829年に修復している。 ◈「地蔵堂」は、江戸時代、1840年に建てられた。地蔵菩薩を安置している。 ◈「釈迦宝塔堂」は、江戸時代中期、宝暦年間(1751-1764)に建てられた。西国三十三所観音霊場、比叡山、高野山の砂が灯下に納められている。 ◈「鐘楼」は、江戸時代後期、1839年頃の建立と見られている。梵鐘に同年の銘文が入る。 ◆五重相伝 「五重相伝(ごじゅうそうでん)」は、結縁五重、化他五重とも呼ばれる。浄土宗の念仏の教えを、檀信徒に5つの順序に従い伝える法会をいう。現在は5日間にわたり行われることが多い。初重(しょじゅう)より第五重(だいごじゅう)まであり、法然(1133-1212)が念仏を勧めた理由を理解する。 初重は宗祖・法然作という『往生記』1巻により「機」、二重は第二祖・聖光(? -1238)の『末代念仏授手印』1巻により「法」(行)、三重は第三祖・良忠(1199-1287)の『領解末代念仏授手印鈔』1巻により「解」、四重は良忠の『決答授手印疑問鈔』2巻により「証」、第五重は中国北魏時代の曇鸞(どんらん、476-542)の『往生論註』のお十念について相伝していく。 ◆文化財 「西国巡礼三十三度行者廻国修行用具2基 附 西国巡礼三十三度行者関連記録31点」は、京都市有形民俗文化財指定されている。 ◆御背板 「御背板(おせた、御背駄)」といわれるものが2基が残されている。正式には「西国巡礼三十三度行者廻国修行用具2基 附 西国巡礼三十三度行者関連記録31点」という。京都市有形民俗文化財指定されている。 御背板とは箱状のものであり、背中に背負う笈であり、木製の本体と行李とが一体になっている。本体部分には熊野権現本地仏、阿弥陀二尊、西国三十三所観音霊場巡礼の観音像などを納めた厨子、仏具、位牌などからなり、いずれも縮小形で階段状の祭壇に納めてある。 御背板とは、本堂内陣の縮小模型であり、これを巡礼に際して携帯した。行李部分には、幡や打敷などの布製品や宿帳などを納めた。 札所は、平安時代、第65代・花山天皇により始められ、室町時代の15世紀(1401-1500)中頃に原型が完成した。実際に御背板を用いた、西国三十三所の巡礼修行が登場するのは、江戸時代初期であり、近代、1955年頃まで続いたという。 御背板を背負ったのは民間の廻国修行者(三十三度行者)であり、「さんどさん」「おせたはん」「せたぶっさん」などとも呼ばれた。管理した寺院は「せた元」「本山」などと呼ばれた。本山は近畿には6カ所あり、京都では、廻国修行者は寺院に願い出て御背板を借り請け、西国三十三所を徒歩で周っていた。称名寺は、大仏組の本山として5基の御背板を有しており、常時5人の廻組修行者がいた。これらの御背板は、平安時代の後白河法皇(第77代、1127-1192)より伝来したものとされた。 廻国修行者は、巡礼道沿いの信者の家に立ち寄り、その場で御背板を開帳し法会を執り行った。三十三所を周ると満願になる。ただ、定めがあり、三十三所巡礼を単年に一度ではなく、都合33回繰り返すことになっていた。一年に2回、春と秋に行うため、満行には順調に行っても17年の歳月を要した。途中で絶命する者も出る難行だったという。御背板にはそれぞれ信者の住所を記した「宿帳」が付き、後継の廻国修行者はこれらも引き継いだ。西国三十三所巡礼修行33回の満行者は、供養の塔を建て、法要も行ったという。 近代以降、国により御背板の修行が禁じられる。称名寺では1882年に復活し、1955年頃まで続けられ、その後、廃絶した。 ◆弁慶石 本堂前脇に「弁慶石」といわれる大きな平石が置かれている。源義経(1159-1189)と武蔵坊弁慶(?-1189)が、この石の上で主従の盃を交わしたという。桑原家伝来であり、1926年に当寺に移されたという。 ◆樹木 ホオノキがある。 ◆年間行事 大施餓鬼法要(2月15日)(4月8日)。 *年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 当寺縁起、『京都市の地名』、『京都 神社と寺院の森』  |

|

|

| |

|