|

|

|

| 神蔵寺 (京都府亀岡市) Jinzo-ji Temple |

|

| 神蔵寺 | 神蔵寺 |

|

|

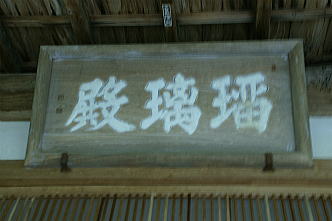

山門     庫裏   庫裏の門  石垣  本堂(瑠璃殿)  本堂(瑠璃殿)  結縁の大賽銭箱  薬師堂(東方閣)  月光菩薩像  日光菩薩像  鎮守社、八幡大菩薩    手水社、朝日山の石清水が注いでいる。この霊水で目を洗うと、目が良くなるという。 手水社、朝日山の石清水が注いでいる。この霊水で目を洗うと、目が良くなるという。 みかえり橋、参道にある寺谷川に架かる  寺谷川  境内から見た向いの山  近くの溜池 |

亀岡市の西、湯の花温泉に向かう道から南に逸れた朝日山の東麓、山間の地に神蔵寺(じんぞう-じ)は建つ。 通称は佐伯薬師、佐伯のお薬師さん、稗田野(ひえだの)薬師ともいわれる。山号は朝日山という。 臨済宗妙心寺派、本尊は東方閣に薬師如来座像。 薬師堂(東方閣)安置の薬師如来座像は、西国四十九薬師霊場第四十三番札所。 ◆歴史年表 平安時代、782年、伝教大師最澄が比叡山修行の際にこの山に来て開基したという。天台宗の行場とした。 また、810年、最澄が比叡山寺(延暦寺根本中堂)を建立した際に、比叡山の西にあたる朝日山麓のこの地に薬師如来を安置したという。朝日山神蔵寺と号し、天台宗の一大道場としたともいう。 正暦年間(990-994)、仏堂、伽藍、塔頭が造立され隆盛になる。 1180年、以仁王と源頼政による平家打倒の挙兵計画が露見し都落ちとなる。この時、神蔵寺の僧兵は三井寺(園城寺)の僧兵と呼応し挙兵、宇治川の戦いに加わる。だが、以仁王らは敗れ、寺領は平家により没収される。仏像のみが残されたという。その後、荒廃する。 鎌倉時代、1235年、天台宗の達玄僧都が再興した。再び隆盛になり、僧坊26を数えた。以後、女人結界は解かれ、女性も入山が許される道場となる。 安土・桃山時代、1575年、織田信長の命により、明智光秀の兵火により焼失する。本尊、脇侍は難を逃れる。 江戸時代、1653年、浄土宗の願西が、本堂、阿弥陀堂、鐘楼を建立し復興した。 1673年/1679年、亀山藩主・松平忠昭の帰依により、臨済宗妙心寺派の僧・高隠玄厚禅師を講じ中興されたという。以後、臨済宗に改める。 ◆最澄 平安時代前期の僧・最澄(767/766-822)。男性。幼名は広野、勅諡号は伝教大師、通称は叡山大師、根本大師。近江(坂本の生源寺付近)の生まれ。父・中国からの渡来系豪族の子孫で三津首百枝(おびとももえ、浄足)、母・藤原藤子(妙徳)という。778年、12歳の時、出家、近江・国分寺で行表(ぎょうほう)に師事、780年、国分寺で得度し最澄と名乗る。785年、19歳で東大寺で受戒(具足戒・小乗戒)するが、同年、比叡山大嶺山中(本願堂付近)に草庵を結び、願文を作る。禅を修め、12年間にわたり修行を積んだ。天台三大部摩訶止観、法華玄義、法華文句を修めた。788年、草庵の近くに小堂「一乗止観院」を建て、薬師如来を祀る。797年、内供奉十禅師に任命される。798年、比叡山で法華十講を修する。801年、比叡山に奈良十大徳を招き法華十講を修した。802年、和気弘世主催により、神護寺で5カ月にわたる天台の教え「天台三部」を説いた。第50代・桓武天皇の信任、帰依を受ける。803年、短期の還学生(げんがくしょう)として、唐に渡航することが認められた。804年、遣唐使として義真を伴い、留学僧・空海(774-835)らと唐に渡る。霊地・天台山で、天台大師智顗(ちぎ)直系の天台山修禅寺・道邃(どうずい、?-805)より天台教学と大乗菩薩戒、仏ろう寺・行満座主より天台教学を、越州(紹興)の龍興寺で、順暁阿闍梨より密教を、翛然(しゅくねん)禅師より牛頭禅を学び、天台、密教、禅、戒を修した。805年、帰国し、多数の天台典籍、密教の教えを唐より持ち帰る。高雄山寺で日本初の灌頂を行う。宮中で日本初の護摩供を行う。請来された天台密教経疏500巻、 護摩の器具を桓武天皇に献上した。天皇は、双林寺を建立し、最澄は開山になる。806年、日本天台宗が公認される。811年、弟子・泰範が空海の弟子となる。 最澄は空海から経本を借り密教を学ぶ。812年、空海により灌頂を授けられた。その後、空海とは決別する。814年、九州巡化、815年、東国巡化、817年、徳一との論争が始まる。818年、小乗戒廃棄宣言、六条・八条天台宗年分学生式を制定、819年、四条の学生式上奏、822年、中道院で亡くなる。天台宗の祖。 没後7日後に、大乗戒壇設立の許勅が下りた。以後、奈良の南都仏教から独立して、延暦寺において独自に僧を養成することができるようになった。866年日本最初の大師号、伝教大師の諡号が贈られた。通称は叡山大師、根本大師。 ◆達玄僧都 鎌倉時代中期の天台宗の僧・達玄僧都(?-?)。詳細不明。1235年、神蔵寺を再興した。再び隆盛になり、僧坊26を数えた。以後、女人結界は解かれ、女性も入山が許される道場になった。 ◆願西 江戸時代前期の浄土宗の僧・願西(?-?)。詳細不明。1653年、神蔵寺の本堂、阿弥陀堂、鐘楼を建立し復興した。 ◆高隠玄厚 江戸時代前期の臨済宗の僧・高隠玄厚(?-?)。詳細不明。1673年/1679年、亀山藩主・松平忠昭の帰依により、神蔵寺を中興したという。 ◆仏像 本堂(瑠璃殿)に釈迦如来坐像が安置されている。 薬師堂(東方閣)に安置の平安時代末期(藤原期)の木造薬師如来坐像(重文)は、中央の厨子内に納められている。延暦寺根本中堂の薬師如来と同木で作られたとされる。最澄自らが刻んだともいう。口丹波佐伯薬師と呼ばれ、西国四十九薬師霊場第四十三番札所になっている。 右脇侍として、本尊と同時期、平安時代末期作とされる日光菩薩像、左脇侍に月光菩薩像を安置している。 三尊は、平安時代後期、1180年、以仁王の挙兵後の荒廃でも護られ、安土・桃山時代、1575年の明智光秀の兵火の難も逃れている。この時、本尊、2脇侍は菰に包まれ岩山に隠されたという。 ◆建築 本堂(瑠璃殿)は江戸時代前期、1653年の再建による。 ◆朝日山 本堂の背後、西に聳える霊山・朝日山(442m)は、かつて回峰修行が行われていた。山のほぼ東に、比叡山(848m)を望む。最澄が比叡山延暦寺を開いた際に、西に見え紫雲棚引き、朝日に映える山が朝日山だったという。最澄はこの霊山に足を運び、神蔵寺を開いたともいう。 ◆結縁の大賽銭箱 本堂(瑠璃殿)の前に置かれた結縁の大賽銭箱には由縁がある。安土・桃山時代、1582年、明智光秀が本能寺へ向かう際に馬を返した地・山谷(亀岡市曽我部町)に桜の幼木があり、やがて大木となった。 現代、1990年に大木が伐採されることになる。最澄が神蔵寺を開いて1200年の大遠忌にあたったことから、有志縁者により桜の材により賽銭箱が作られ、結縁の大賽銭箱と名付けられて奉納されたものという。 ◆花暦 梅、桜、府下で最も早いという紅葉がある。 ◆年間行事 御開帳(1月1日-3日)、聖天祭・花祭り・御開帳(4月8日)、薬師会・御開帳(9月12日)、回峰行・朝日山登山(9月第2土曜日)。 *年間行事(拝観)は中止、日時・場所・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料  |

|

|

| |

|