「仏涅槃図」、案内板より

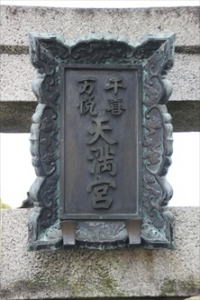

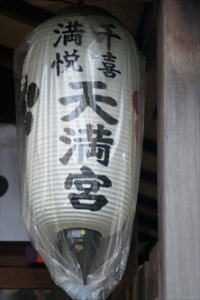

千喜満悦天満宮

千喜満悦天満宮

千喜満悦天満宮

千喜満悦天満宮

千喜満悦天満宮

千喜満悦天満宮

千喜満悦天満宮

|

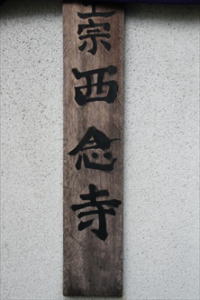

西念寺(さいねん-じ)は、平安時代の源融(822-895)の邸宅河原院跡とされる。山号は報國山という。

浄土宗西山禅林寺派、本尊は阿弥陀如来。

◆歴史年表 江戸時代、正徳年間(1711-1716)、月空珠心の創建による。東本願寺の学寮だったという。周辺は東本願寺寺内町の新屋敷に属し、宗仙寺・浄運寺など浄土宗寺院が建てられていた。(『京町鑑』『坊目誌』)

その後、徳川幕府/豊臣秀吉の本願寺領設置に伴い、現在地に替地される。3末寺(末慶寺・竹林寺など)があり、広い境内を有した。

その後、焼失し、再建された。

近代、1868年以後、神仏分離令後の廃仏毀釈により、伽藍・墓地以外を没収され官有地になる。

1943年、戦時建物疎開による五条通拡幅工事に際し、3日間で伽藍・墓地なども破却される。寺域は4分の1に減じた。

1945年以降、戦後に仮本堂・書院が再建され、破却された千喜満悦天満宮が遷宮される。

現代、本堂、書院が再建されている。

◆月空 珠心 江戸時代中期の浄土宗の僧・月空 珠心(?-?)。詳細不明。正徳年間(1711-1716)、西念寺を創建した。

◆湛慶

平安時代後期-鎌倉時代中期の慶派仏師・湛慶(たんけい、1173-1256)。男性。父・運慶の長男。父とともに東大寺、興福寺の復興造仏に関わる。1212年、最高の僧綱位の法印を授かる。1223年、快慶と共に醍醐寺閻魔堂、1224年、平岡善妙寺、1248年、後嵯峨院、雪蹊寺の善膩師童子像や高山寺の狛犬・仔犬を手掛ける。1249年、蓮華王院(三十三間堂)の仏像修理、直後の火災後、82歳で再び中尊の造仏を手掛ける。完成後84歳で亡くなる。甥に仏師・康円(運慶二男康運の子)、康清(運慶4男康勝の子)がいる。84歳。

◆伊東 史郎 現代の美学・美術史研究者・伊東 史郎(いとう-しろう、1945-)。男性。岐阜県の生まれ。1970年、名古屋大学文学部美学美術史専攻卒業。京都府立総合資料館、京都国立博物館、京都文化資料研究センター、文化庁美術学芸課主任文化財調査官を経て、2009年、和歌山県立博物館館長。京都国立博物館名誉館員。著『京都国立博物館仏教彫刻』など。

専攻は日本仏教美術(彫刻)史。

◆大原 嘉豊 現代の仏教絵画史研究者・大原 嘉豊(おおはら-よしとよ、1971-)。男性。 1999年、京都大学大学院文学研究科博士課程単位取得退学。2000年、博士(文学)。京都大学人文科学研究所助手、京都国立博物館学芸課研究員、同館学芸部保存修理指導室長などを経て、2023年、学芸部教育室長などを歴任した。著『決定版

仏画の見方―名画でみがく鑑賞力―』など。

専門は東洋仏教絵画史。

◆仏像 本尊の「阿弥陀如坐来」(60.2cm)(京都市登録文化財)は、鎌倉時代作とみられる。仏師・湛慶かその周辺仏師一派の造像とされる。寺伝によると「江州(滋賀県)浅井城之佛ナリ」と記されている。詳細は不明。

頬の引き締まった端正な顔立ち、均整のとれた体つきをし、説法印を結ぶ。両手を胸の前に突き出し、親指と中指で輪を作り掌を見せる。現存例は少ない。左足を外に結跏趺坐している。上げ底式像底、動きのある衣文表現などがみられる。

木造、桧材、針葉樹材の一木割矧造、水晶の玉眼嵌入、漆箔仕上げ。

◆文化財 ◈ 絹本著色「仏涅槃図(ぶつねはん-ず)」(重文)は、平安時代後期(12世紀中期)作になる。かつては、室町時代中期作の寺宝として伝えられてきた。当寺に移された経緯は不明という。江戸時代前期、1688年、6世・高空寿源の時に修復されている。

現代、2009年8月の伊東史郎、大原嘉豊の調査により、平安時代後期作と判明した。2016年8月に重要文化財に指定された。平安時代の仏涅槃図の例は、ほかに高野山金剛峯寺(和歌山県)など数例しかないという。浄土宗関係各派の仏画中でも古作(古例)になる。

絹地に金・銀を載せ、中央に釈迦が沙羅双樹の下に横たわり、入滅する姿が描かれている。周囲に人物・動物が描かれている。

釈迦の衣部分の截金文様、全体の柔らかな色調であり、古い涅槃図の特徴が見られる。釈迦の周囲に集った人物・動物の数が少ない。釈迦の母・麻耶夫人が描かれていない。左上の白い月は後補という。月輪の一部が切れ、後世の修理時に画面上部を切り詰めたともいう。釈迦の手前の黒衣・合掌姿の僧は涅槃図の施主ともいう。線描は全体に肥痩線(ひそう-せん、線の太さが一定ではない)を用い、人物の額、目の周り、耳、顎などは朱色で暈し、悲しみを表現したとみられている。

江戸時代までに修理が施され、一部に着色もされていた。京都国立博物館文化財保護修理所により、5年の歳月をかけて解体修理が行われた。2023年に修復後のお披露目が行われている。

掛幅装画絹五副一鋪、縦172.5/171cm、横207.7/206.3/203cm。

◈ 御神体「菅原道真尊像・菅家繁盛渦」は、南北朝時代の足利尊氏寵臣・庭響氏直(命鶴丸[みょうづるまる]、1335-?)が崇敬したという。

江戸時代前期、1704年にその子孫が西念寺に奉納した。その後、阿弥陀仏の守護神として安置されている。

◆年間行事 涅槃会(法要で涅槃会が掲げられる)(2月)。

*年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。

*参考文献・資料 『京都市の地名』、『拝観の手引-春期京都非公開文化財特別公開2023年3-5月』、ウェブサイト「文化遺産オンライン-文化庁」、ウェブサイト「西念寺所蔵『仏涅槃図』想定復元模写研究-京都市立芸術大学」、ウェブサイト「京都市文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課」

|