|

|

|

| 地蔵院 (京都市北区杉坂) Jizo-in Temple |

|

| 地蔵院 | 地蔵院 |

|

|

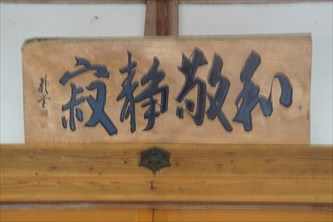

手島右卿(てしま ゆうけい、1901-1987)書             山頭火句碑「音はしくれか」  「杉坂道風町」の町名板 |

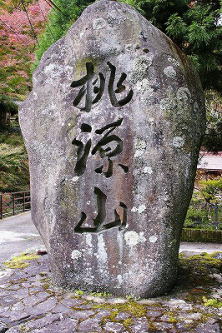

山間の杉坂川のたもとに、「桃源山」と山号を刻んだ巨大な石碑が立つ。地蔵院(じぞう-いん)は、証空ゆかりの寺になる。 浄土宗西山禅林寺派の寺院。永観堂の末寺。本尊は阿弥陀如来。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 鎌倉時代、西山証空上人が法然のもとで23年間修行した。その頃に創建されたものという。 近代、1897年以降、下宿の地蔵院をこの地に移したという。 ◆証空 平安時代後期-鎌倉時代中期の僧・証空(しょうくう、1177-1247)。男性。房号は善恵、善恵房証空、鑑知国師、西山(せいざん)国師、弥天国師。村上源氏の流れをくむ久我一門の加賀・源親季の子。1185年、内大臣・久我通親の猶子になり、道元の兄弟に当たる。1190年、14歳で出家した。当初、親季は許さず、一条戻橋での橋占いにより、僧が法華経普門品の偈を唱えながら橋を渡ったことから許したという。浄土宗開祖・法然の弟子になり、善恵房證空と名付けられた。浄土宗の教義を学び、円頓菩薩戒も相伝した。以後、法然臨終までの23年間師事した。1198年、法然が九条兼実の請により浄土宗の根本聖典『選択本願念仏集』を撰述した際に、勘文の役を務めた。1199年、師に代わり、関白・九条兼実に同書を講じた。日野の願蓮に天台学、政春に台密を学ぶ。1204年、法然が『七箇条起請文』を記した時、4番目に署名した。1207年、「七箇條起請文」を制定しその第4位に署名した。日野の願蓮に天台学、政春に台密も学ぶ。1207年、承元の法難の際に、法然とともに遠流になる。兼実の弟・青蓮院門跡の慈円に預けられ京都に留まる。1211年、太子御陵に二重の塔を建て仏舎利を納めた。1212年、法然の死去により、仰木の公円より伝法灌頂を受ける。善峯寺中尾・蓮華寿院に入る。1213年、東山小坂から慈円の譲りを受け、善峯寺中尾・蓮華寿院に入る。道覚法親王に譲り、慈円から譲り受けた北尾往生院(三鈷寺)に移った。1215年、「観経玄義分観門義」を開講する。1217年、仁和寺経蔵より善導大師の「般舟讃」を発見した。1221年、往生院で初の不断念仏を行う。1225年、慈円の臨終の善知識になる。1227年、嘉祿の法難に際し流罪を免がれる。西園寺公経の北山邸で念仏勧進をする。1229年、奈良・当麻寺の観経曼陀羅に感得した。寛喜年間(1229-1231)、関東から陸奥へ游化した。1230年、西山・三鈷寺塔を建てる。1231年、浄蓮寺、鵜野木光明寺を開基、復興する。1243年、第88代・後嵯峨天皇に円頓戒を授け、その勅により歓喜心院を創建する。1244年、生瀬浄橋寺の梵鐘鋳造になる。1247年、後の天台座主・道覚法親王のために「鎮勧用心」を述べる。宮中で度々講じ円頓戒を授与した。著『観門要義鈔』など。白河・遣迎院で亡くなる。70歳。 門弟により遺骸は西山三鈷寺の華台廟に葬られた。宮中で度々講じ円頓戒を授与した。建立した主な寺院は、西山善峯寺北尾往生院、歓喜心院、浄橋寺、遣迎院など11寺になる。浄土宗西山義の派祖。 往生院では、観性の建てた堂を改築し多宝塔とした。「観門義」を講じ、不断念仏、六時礼讃、問答論議なども復した。 ◆仏像 ◈本尊は阿弥陀如来を安置する。 ◈左脇壇の厨子内に納められた地蔵菩薩立像(84㎝)は、惟喬親王の念持仏だったという。 ◈毘沙門天は弘仁仏という。 ◈不動明王、弘法大師像も安置されている。 ◆文化財 ◈近代、1869年に廃寺になった明王寺の什宝の一部が当寺に移された。 ◈額は宝鏡寺宮の筆という。 ◆山頭火 境内には山頭火「音はしくれか」の句碑がある。種田山頭火(たねだ-さんとうか、1882-1940)は自由律俳句で知られる。 文化財 近代、1869年、真言宗の明王寺が廃寺になる。古文書の一部が当寺に移された。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『事典 日本の名僧』、『京都発見三 洛北の夢』 、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|