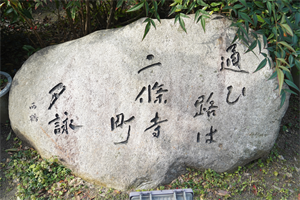

「通ひ路は二條寺町夕詠(ゆうながめ)」の句碑

副碑、銘板

|

寺町二条の北東角に「井原西鶴の句碑(いはら-さいかく-の-くひ)」が立つ。江戸時代前期の俳人・浮世草子作者・井原西鶴は、この地を訪れ句を詠んでいる。

◆歴史年表 江戸時代、1677年以前、井原西鶴はこの地を訪れている。

1677年、旧5月、句は『西鶴俳諧大句数』巻八に収められた。

現代、1999年、3月、商店町振興組合寺町会により句碑が立てられる。

◆井原西鶴 江戸時代前期の俳人・浮世草子作者・井原西鶴(いはら-さいかく、1642-1693)。本名は平山藤五(とうご)、俳号は西鶴、別号は四千翁、二万翁、松風軒、松寿軒、松魂軒、雲愛子、西鵬(さいほう)など。法名は仙皓(せんこう)西鶴。大坂の富商の生れともいう。名跡を手代に譲ったという。15歳頃から俳諧を学び、1662年、21歳で点者(判者)になった。初め貞門に入り、鶴永(かくえい)と号した。1673年、「生玉(いくたま)万句」以来、西山宗因の談林派に転じ西鶴と号した。独吟の矢数俳諧(やかず-はいかい)を催した。1675年、旧4月、妻は3人の幼児をのこし没している。その追善のために「独吟一日千句」を興行する。冬、剃髪し僧形になった。1677年、1日1600句の独吟「西鶴俳諧大句数(おおくかず)」、1680年、4000句の独吟「西鶴大矢数(おおやかず)」を成就した。1681年、『西鶴大矢数』を刊行している。1682年、浮世草子の処女作『好色一代男』は評判を呼び、以後、20数編の浮世草子を手掛けた。1689年頃より、俳壇に復帰する。1684年、住吉社頭で一昼夜2万3500句の独吟を行なう。1692年、名作『世間胸算用』を記した。大坂錫屋(すずや)町の草庵で亡くなる。52歳。

風俗詩的傾向は阿蘭陀 (オランダ)流と呼ばれ異端視された。話芸的な方法を駆使した短編小説集では、好色物『好色一代女』、武家物『武道伝来記』、町人物『日本永代蔵』、ほか雑話物などの作品が多数ある。人間生活を描き、近代作家にも影響を与えた。

墓は八丁目寺町誓願寺(現・大阪市中央区)にある。

◆西鶴の句 碑には「通ひ路は二條寺町夕詠(ゆうながめ)」の句が刻まれている。江戸時代前期、1677年旧5月に独吟の1600句『西鶴俳諧大句数』巻八に収められている。前句は「思ひこと苦とをつくる絵双子」、後の句は「川原の床は小歌三味線」とある。

当時この付近に絵双子屋(えぞうし-や)があったという。絵双子(絵草紙)とは、江戸時代に刊行された大衆向きの絵を主とした摺物だった。

「風情のある二条寺町の街並みの夕景色に見とれつつ、小歌や三味線にさんざめく四条河原の涼み床へと、粋人たちは駆けぬけていった」の意味という。(副碑文より)

◆句碑 句碑と副碑が立つ。現代、1999年3月に商店町振興組合寺町会により立てられた。書・古谷蒼韻、文・桝井寿郎による。

❊年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。

❊参考文献・資料 副碑文、ウェブサイト「コトバンク」

|