|

|

|

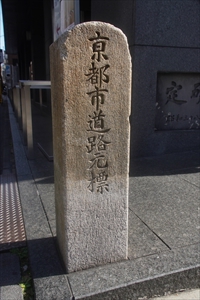

京都市道路元標 (京都市中京区)

Kyoto City Road Marker |

京都市道路元標

|

京都市道路元標

|

|

|

京都市道路元標

|

三条通烏丸東南角に、「京都市道路元標(きょうとし-どうろ-げんぴょう)」という石標(高さ88㎝)が立てられている。

近代に施行された旧道路法により、道路路線の起点・終点・経過地などを表示する標識だった。

◆歴史年表 近代、1920年、3月21日、道路法(旧道路法)が成立した。11月5日、勅令により施行される。同年、京都市道路元標が、京都市により立てられたとみられている。

◆道路元標 近代、1873年12月10日の太政官達第413号により、各府県に道路里程調査を命じる通達が出された。各街道・枝道について距離測定し、道路元標の位置を定めた。

その後、1920年3月21日に、道路法(旧道路法)が成立した。11月5日には、勅令により施行される。道路法は日本初の道路に関する法律であり、明治期の道路路線を廃止し、新たな国道(大正国道)が定められた。

道路法で、道路元標が法制化された。元標は各市町村に一カ所のみ置かれ、その位置は知事が定めた。府県庁・師団司令部・鎮守府・市役所の所在地を、国道・府県道路線の起終点とする際には、市町村の道路元標の位置によることが定められた。

道路元標は道路に面し路端に立てられ、道路路線の起点・終点・経過地を表示するための標識だった。道路の起点表示の原点であり、市町村間の距離表示の原点にもなった。なお、東京都の道路元標(日本国道路元標)は、日本橋(中央区)の中央に定められていた。1922年の内務省令では、道路元標の材質は石材・その他の耐久性の材を使用し、正面に市町村名を記すこと、その寸法なども明示していた。

京都市では、1920年3月30日付京都府告示第150号に、京都府下の道路元標の位置が記されている。京都市道路元標の位置は、「下京区三条通烏丸通交叉点」とあり現在地になる。

❊年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。

❊年間行事(拝観)は中止、日時・場所・内容変更の場合があります。

❊参考文献・資料 ウェブサイト「京都のいしぶみデータベース-京都市」、ウェブサイト「東京都測量設計業協会」、ウェブサイト「コトバンク」

|

京都市道路元標 〒604-8136 京都市中京区梅忠町604,三条通烏丸東南角 京都市道路元標 〒604-8136 京都市中京区梅忠町604,三条通烏丸東南角 |

|

|

|

© 2006- Kyotofukoh,京都風光 © 2006- Kyotofukoh,京都風光 |

|

|