「浄土宗 華臺寺」の山号碑

「山田翁頌?碑」

「華臺寺開基壱阡年記念之碑」

左より石標「阿弥陀如来尊像」、道標「すぐ くぎぬき地蔵道」、石標「釘貫地蔵尊」

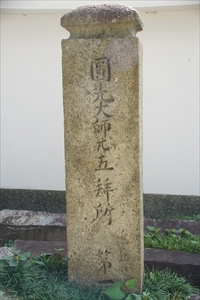

「近在巡 圓光大師兀?五(25)拝所第一番」

「城南近在巡観世音札處 三十三番?」

本堂

本堂、「九品山」の山号扁額

本堂

「念佛元祖 法然上人尊像」

松の大木

地蔵堂

地蔵堂、扁額「くぎぬき地蔵尊」

十三重塔

鐘楼

鐘楼 |

久御山町中島に華台寺(けだい-じ)はある。古くは「花台寺」と記していた。旧巨椋池の中にあり、常に水害と戦い通称は「水寺」ともいわれた。九品山往生院(くほんざん-おうじょういん)と号する。

かつて「御牧三ヶ寺(ほか観音寺[廃寺]・念仏寺[廃寺])」の一つだった。観音信仰の寺であり、城南近在三十三所観音巡拝の結願霊場だった。現在も、西国三十三ヵ所の本尊模刻像・霊場の砂が安置されている。

浄土宗知恩院派、本尊は阿弥陀如来を安置している。

◆歴史年表 平安時代、1019年、妙法により開基されたという。当初は天台宗だった。(寺伝)

中世(鎌倉時代-室町時代)末-近世(土・桃山時代-江戸時代)初頭、天台宗寺院として皇室の帰依も多かった。「御牧三ヶ寺」の一つに数えられた。(寺伝)

室町時代、1443年、「花台寺」と記されている。(『管見記』)

1503年、「御牧三ヶ寺」とある。(『管見記』)

江戸時代、1610年、等舜により浄土宗に改められた。念仏の根本道場になった

1808年、境内は東西35間・南北65間あり、御牧13村の32寺で最大の寺であり、末寺9寺があったと記されている。(「寺社境内間数明細帳」)

文政年間(1818-1830)、12世・聖誉は「城南近在三十三所観音巡拝」を考案し、木版摺手引が出された。

近代、1868年、神仏分離令以前は、末寺8寺があった。

1879年、安福寺(あんぷく-じ)(相島)を合併した。

現代、1979年、本堂が再建された。

◆妙法 平安時代後期の天台宗の僧・妙法(?-?)。詳細不明。1019年、華台寺を開く。

◆等舜 江戸時代前期の浄土宗の僧・等舜(?-?)。詳細不明。1610年、華台寺を浄土宗に改めた。以後、念仏の根本道場になる。

◆聖誉 江戸時代後期の浄土宗の僧・聖誉(?-?)。詳細不明。華台寺12世であり華台寺を中興した。文政年間(1818-1830)、「城南近在三十三所観音巡拝」を考案した。86歳。

◆仏像 本堂に本尊「阿弥陀如来」、ほか「観音菩薩」「勢至菩薩」なども安置している。

◆地蔵 地蔵堂本尊の「地蔵菩薩立像」は、「釘貫(くぎぬき)地蔵」とも呼ばれる。奈良時代の行基(668-749)作ともいう。近代以前は、中島の釘貫(くぎぬき)村に祀られ「苦抜(くぬき)地蔵」と呼ばれていた。さまざまな苦しみを抜き取る地蔵尊として広く信仰された。祈願成就の際には、1寸8分の地蔵を刻み奉納していた。

◈伝承がある。武将・御牧三左衛門(?-?)は、武将・明智光秀(1528-1582)に味方した。安土・桃山時代、1582年の山崎の合戦に加わり三左衛門も敗れ、頭には傷を負い苦しんだ。

苦抜地蔵の霊験あらたかなことを聞き、釘貫村を訪れ7日間祈願した。満願の夜に、夢中に地蔵尊が現れる。三左衛門の苦しみの原因は、前世に人を怨み、仮人形の頭に5寸釘を打って呪ったことにあるという。その罪の因果により今の苦しみがあると諭した。ただ、三左衛門はすでに罪を悔い地蔵尊に祈ったため、仏の力で怨み釘を抜いてやると告げ、1本の釘を示した。

三左衛門は夢から覚めると、不思議なことに痛みは消えていた。地蔵尊前には血染めの5寸釘があったという。以来、地蔵尊は釘貫地蔵と呼ばれ、人々の信仰を集めたという。(寺伝)。

地蔵信仰が釘貫村の村名の由来にもなったという。

◈また、釘貫村の船井将監の妾は、本妻を妬み氏神に毎夜丑の三つの時参りをし、神木に釘を打ち込んだ。ある時、将監に地蔵尊の夢告があり、打ち込まれた釘を抜くと伝えた。夢から覚めた将監の枕元には、4寸ほどの釘が置かれていた。

将監は驚き、以来、地蔵尊をあがめ釘貫村に庵室「法雲庵」を結び、自らの木像を地蔵尊の脇に置いたという。(『南山城三郡名跡由来』、1854)

◆建築 ◈現在の「本堂」は、現代、1979年に再建された。

入母屋造、本瓦葺。

◈「地蔵堂」は、近代、1868年に廃寺になった法雲庵の本堂を移築している。近代、1921年に一部修復している。

◆末寺 近代、1868年の神仏分離令以前は、末寺8寺があった。中島の西雲寺・法蓮庵・法楽寺、相島の西願寺・浄光寺・法正庵、森の徳正庵、江ノ町の観音院だった。

◆城南近在三十三所観音巡拝 江戸時代後期、文政年間(1818-1830)に、華台寺12世・聖誉により「城南近在三十三所観音巡拝」が考案された。

御牧郷を中心に城南近在の浄土宗の観音巡拝を選定し、久御山は9寺が入った。1番は観音寺(坊之池村)、2番は極楽寺(北川顔村)、淀の6寺、八幡の5寺、城陽の6寺、宇治の6寺などを含み、32番は安養寺(東一口村)、33番の華台寺は結願霊場だった。

華台寺には、西国三十三カ所の観音像を模刻し安置していた。観音巡拝の本尊には秘仏・客仏・脇仏も含まれており、成熟を迎えることなく幕末には廃絶している。

◆道標 「是よりみまき」「すぐくぎぬき地蔵道」の道標が門前に立てられている。

江戸時代後期、1792年に中嶋屋平治により、当初は宇治道と奈良街道の交差点(現・宇治市広野町西裏)にあった。

◆祭礼 「釘貫の地蔵盆」(8月24日)は、かつて釘貫村で執り行われていた。

現代、1980年までは、旧来の慣習で維持されていた。8月23日に信者から供えられたものすべてを、24日の朝から大鍋で一緒に煮込んだ。味は別にして無病息災に効能があるとして、親類・知人も招待して食していたという。

1981年以降は華台寺が祭祀を引き継いだ。

◆年間行事 釘貫の地蔵盆(8月24日)、除夜の鐘(12月31日)。

釘貫地蔵のおつとめ(毎月24日)

❊年間行事(拝観)は中止、日時・場所・内容変更の場合があります。

❊年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。

❊参考文献・資料 華臺寺開基壱阡年記念之碑の碑文、『京都府の地名』、『久御山町誌 第1巻』、『久御山町の今昔』、『昭和京都名所図会 7

南山城』、「くみやま文化・歴史ガイド 久御山」、ウェブサイト「久御山町」、ウェブサイト「コトバンク」

|