手水舎

割拝殿

明治37年(1907年)奉納の絵馬

本殿

本殿

本殿

|

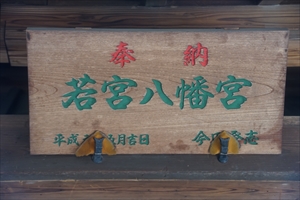

久御山町佐古内屋敷(さこうち-やしき)に若宮八幡宮(わかみや-はちまんぐう)が祀られている。

祭神は応神天皇、神功皇后、ひめの大神の三神を祀る。

◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。

室町時代、1509年、8月、神社の屋根を葺替えている。(「若宮八幡宮上葺置文」)

1550年、5月、屋根を葺替えた。(棟札)

江戸時代、佐古村の東明寺と法蓮寺の間で、当社の鍵の所属(祭祀権)を巡りたびたび争論があった。

現代、2022年、3月、本殿は京都府指定有形文化財に指定された。

◆建築 ◈「本殿」(京都府指定有形文化財)は覆屋の中にある。室町時代後期に建立された。1509年8月、屋根を葺替えている。(「若宮八幡宮上葺置文」)、1550年にも葺替えた。(棟札)

室町時代の用材を多く残し知られている。小規模の三間社流造の建築物で、向拝の打越垂木(母屋から向拝の柱の上方に架け渡した垂木)などは面取りし、かなりの反りがある。三斗の組物も大面取りになる。向拝の中間の蟇股(かえるまた)は質素ながら、笹竜胆(ささりんどう)の意匠になっている。

三間社流造、向拝付、かつて檜皮葺、現在は銅板葺仮葺。

◈「覆屋」は、江戸時代中期に建立された。桁行3間、梁行3間、一重、切妻造、本瓦葺。

◆文化財 ◈「若宮八幡宮上葺置文」は、室町時代後期、1509年8月に記されている。称名寺所蔵。

◈6枚の棟札が見つかっている。

⋄「造営上葺棟上」は、室町時代後期、1550年5月記による。1549年10月に下遷宮が行われている。全長58.5㎝、側長51㎝、幅14㎝、厚さ1.1㎝、杉材。

⋄「修理」は、江戸時代前期、1636年8月記による。

⋄「修覆」は、江戸時代前期、1667年9月記による。

⋄「修造」は、江戸時代前期、1690年9月記による。

⋄「修理上遷宮」は、江戸時代中期、1718年9月記による。

⋄「修理上遷宮」は、江戸時代中期、1748年11月記による。

◆野神さん 境内の北西一角に石塔が集めて祀ってある。「野神(のがみ)さん」と呼ばれている。

◆祭礼 「若宮野神の神事」(6月5日)は、「暗闇の奇才」と呼ばれている。

5日午前零時に、宮司を先頭に宮総代は供物を捧げ野神に社参する。神前に供えられる神饌は真菰(まこも)で巻いた37本の粽(ちまき)(直径10㎝、長さ70㎝)、淡竹(はちく)の竹の子3本、へくそづる、塩、洗い米、味噌、干かます、桑の箸による。

神事は街灯などが覆われた暗闇の中で行われる。宮司は声を出さずに祝詞を奏上する。柏手も音を立てず、両手が合う寸前で止める。神事が30分ほど続けられ、参列者は粽のみを持って帰る。粽は、佐古自治会全戸の数に切られ、夜明けまでに各戸の入口に置かれる。この間も無言で行い、人に出会っても挨拶を交わさない。

◆年間行事 若宮野神の神事(6月5日)、千灯万灯会(9月14日) 。

*年間行事(拝観)は中止、日時・場所・内容変更の場合があります。

❊年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。

❊参考文献・資料 久御山町教育委員会の説明板、ウェブサイト「久御山町」、『久御山町誌 第1巻』

|