|

|

|

| 駅伝競争発祥の地・駅伝の碑 (京都市東山区) Birthplace of Ekiden(relay race) |

|

| 駅伝競争発祥の地 | 駅伝競争発祥の地 |

|

|

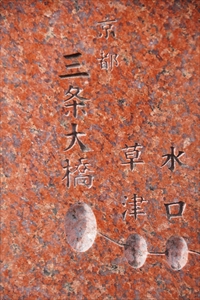

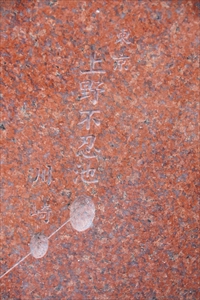

駅伝の碑  駅伝の碑  駅伝の碑  駅伝の碑、「京都 三条大橋」  駅伝の碑、「東京 上野不忍池」  「駅伝 発祥の地」の碑  「駅伝 発祥の地」の碑  「駅伝 発祥の地」の碑  「駅伝 発祥の地」の碑  「駅伝 発祥の地」の碑  「駅伝 発祥の地」の碑 |

三条大橋の東詰北側に「駅伝の碑(えきでん-の-ひ)が立つ。 駅伝競走は近代に日本で始まった。この地は発祥の地になり出発点だった。 ◆歴史年表 近代、1917年、4月27日-29日の3日間、「東京奠都(てんと、建都)五十周年記念大博覧会」に際し、「東京奠都記念・東海道五十三次駅伝徒歩競走」(京都・三条大橋-東京・上野不忍池)が開催された。日本初の駅伝競争になった。 現代、 2002年、4月、「駅伝の碑」が、公益財団法人日本陸上競技連盟などにより立てられた。 2017年、4月、「駅伝 発祥の地」の碑が、「駅伝発祥百年記念」として、公益財団法人日本陸上競技連盟・一般財団法人京都陸上競技連盟などにより立てられた。 ◆土岐善麿 近現代の歌人・国語学者・土岐善麿(とき-ぜんまろ、1885-1980)。号は哀果。東京の生れ。等光寺の善静の二男。東京府立第一中学校(現・東京都立日比谷高等学校)を経て、1905年、金子薫園の「白菊会」に入会した。早稲田大学英文科に進学し、島村抱月に師事する。馬場孤蝶に学び、同級・若山牧水と作歌した。大学卒業後、1910年、読売新聞社会部記者になる。ローマ字綴りの一首三行書き第一歌集『NAKIWARAI』を出版し、石川啄木に影響を与え、親交した。田中舘愛橘らと『ローマ字世界』の編集に当たる。1911年、大杉栄、荒畑寒村らと『近代思想』の執筆者に加わる。1913年、読売新聞特派員として満州、朝鮮を視察する。レフ・トルストイの短編集『隠遁』を翻訳した。雑誌『生活と藝術』(1915年発禁処分、1916年廃刊)を創刊し、啄木の遺稿などを発表する。1917年、「東京奠都五十周年記念大博覧会」の協賛事業として「東海道五十三次駅伝徒歩競走」を中心になり企画した。大日本体育協会(現・日本スポーツ協会)副会長・武田千代三郎とともに「駅伝競走」と名付けたという。1918年-1940年、朝日新聞に移る。1923年、東京朝日新聞学芸部長に就任した。1924年、北原白秋らと雑誌『日光』の創刊に参加する。1928年、日本エスペラント学会理事、1929年、斉藤茂吉らと朝日新聞社主催の飛行機搭乗歌会に参加する。1934年、日本放送協会の放送用語並発音改善調査委員に就く。1936年、「大日本歌人協会」常任理事に就任した。1940年、朝日新聞を退社し、歌人協会議長として解散を決議した。1946年、新憲法施行記念国民歌『われらの日本』の作詞する。1947年、学士院賞を受賞した。1947年、早稲田大学教授になる。1949年、国語審議会会長に就任した。1955年、日本芸術院会員に選ばれ、紫綬褒章を受章する。1965年、武蔵野女子大学文学部日本文学科主任教授に就任した。1967年、芸術祭賞を受賞する。1977年、仏教伝道文化賞・功労賞を受賞した。94歳。 生活派歌人の育成に努めた。現代国語・国字、新字・新仮名導入にも関わる。 ◆武田千代三郎 近代の官僚・教育家・スポーツ指導者・武田千代三郎(たけだ-ちよさぶろう、1867-1932)。筑後国(福岡県)の生まれ。柳河藩士・武田道夫の2男。共立学校、第一高等学校を経て、東京帝国大学法科大学法律学科に入学した。F.W.ストレンジの学生スポーツ論に傾倒する。1889年、大学卒業後、法制局雇になる。徴兵され近衛歩兵第1連隊に入隊した。1890年、陸軍歩兵二等軍曹で満期除隊後、法制局試補、法制局参事官を務める。1893年、内務省に転じ、広島県参事官に就任した。以後、長野県警部長、群馬県書記官、兵庫県書記官などを歴任する。1899年、秋田県知事、1902年、山口県知事になる。1903年、山口県知事を休職する。1905年、山梨県知事になった。1908年、青森県知事に転じ、1913年、休職、退官した。1913年-1918年、神宮皇学館長、1913年-1922年、大日本体育協会副会長に就任した。1917年、「東京奠都五十周年記念大博覧会」の協賛事業として、「東海道五十三次駅伝徒歩競走」を読売新聞社会部記者・土岐善麿とともに「駅伝競走」と名付けたという。1918年、市立大阪高等商業学校長事務取扱に就任し、同校長を務める。1928年まで、改組した旧制大阪商科大学・同高等商業部の学長事務取扱として在任した。著『理論実験競技運動』『運動競士協会憲章類纂』。65歳。 ◆日比野寛 近現代の教育者・日比野寛(ひびの-かん/ゆたか/ひろし、1866-1950)。旧姓は織田。織田文斎の3男。尾張国(愛知県)の生まれ。1885年、愛知県第一中学校(現・旭丘高校)から第一高等学校(現・東京大学)に進学した。在学中に胃腸病を患い、以後健康のため「歩き方・姿勢」を改め健康回復した。1898年、日比野家の養子に入る。東京帝国大学法科卒後、農商務省鉱山監督官に入る。1899年、母校の一中の11代校長として着任した。1911年、 日本初の生徒長距離競走を実施した。1917年、衆院議員(憲政会)になる。「東京奠都五十周年記念大博覧会」の協賛事業として、「東海道五十三次駅伝徒歩競走」の最終走者になった。83歳。 スポーツを奨励し、日比野式走法(上体は真直ぐ腰上、運動は手と足でする)の普及に務めた。日本初でマラソンを本格的に教育界に導入し、後に「マラソン王」と呼ばれた。高校野球の先達だった。 ◆金栗四三 近現代の陸上競技選手・指導者・金栗四三(かなくり-しそう、1891-1983)。本名は池部四三。造り酒屋の信彦の7男、母はシエ。熊本県の生まれ。1905年、玉名中学校(現・玉名高校)、1910年、東京高等師範学校(現・筑波大学)に入学し、校長・嘉納治五郎に見出された。1912年、日本選手が初参加したオリンピック第5回ストックホルム大会の参加者2人のうちの1人になる。(途中棄権)。この間、下関-東京、樺太-東京間などを走破した。1914年、東京高等師範学校本科を卒業し、研究科に進む。第2回陸上競技会選手権で世界記録を樹立する。池部家の養子になった。1917年、「東京奠都五十周年記念大博覧会」の協賛事業として、「東海道五十三次駅伝徒歩競走」の最終走者になった。1919年、下関-東京間を走破する。1920年、アントワープ大会(16位)に参加した。箱根駅伝を企画する。1921年、東京府女子師範学校で地理教師として勤め、初めての女子テニス大会・女子連合競技大会を開催した。1922年、樺太-東京間を走破する。1923年、関東女子体育連盟を結成した。1924年、パリ大会(途中棄権)に出場した。1931年、帰京する。九州一周を踏破した。1936年、日本でのオリンピック準備のため上京し、開催準備に奔走した。1945年、再び帰郷し、熊本県体育会(後の熊本県体育協会)をつくり初代会長に就任した。1947年、マラソンの指導・普及に対する功績を記念し、「金栗賞朝日マラソン(福岡国際マラソン)」が設けられた。1955年、紫綬褒章を授与、1958年、朝日文化賞を受けた。92歳。 全国マラソン連盟会長、日本陸上競技連盟顧問、熊本県教育委員会委員長などを歴任した。後に「マラソンの父」といわれた。「金栗足袋」を開発した。 ◆駅伝徒歩競走 「東京奠都記念・東海道五十三次駅伝徒歩競走」は、「東京奠都五十周年記念大博覧会」(会期:1917年3月15日- 5月31日、会場:東京上野不忍池畔)に際し、1917年4月27日-29日の3日間にわたり開催された。 読売新聞社が主催し、読売新聞社社会部長・土岐善麿が中心になり企画した。土岐は大日本体育協会(現・日本スポーツ協会)副会長・武田千代三郎とともに「駅伝」と名付けたという。 駅伝の名称は、奈良時代の交通・通信制度に因んだという。古代律令制下の駅馬(えきば)、伝馬(てんま)の制では、中央と地方を結ぶ幹線道路などに馬を配置し、馬・車などを継いで官吏の旅行・官文書輸送に当った。また、安土・桃山時代、1601年に制定された東海道五十三次に因んだともいう。徳川家康は宿駅を整備し、東海道筋の江戸日本橋-京都三条間に53の宿場と、箱根・新居に関所を設けている。 駅伝競争は、東西対抗で行われ総所要時間で勝敗を決めた。競争区間は、東海道起点の三条大橋中央を出発点とし、東京・上野不忍池の大博覧会会場正面玄関が終着点になった。この間の516km(新聞発表507km/508km)が23区間に分けられた。23人の走者は昼夜兼行で走り、次走者に襷(たすき)を手渡して競った。河川・湖では船で渡河している。 関西組の選手は愛知県第一中学校の2-5年生、同校教員により構成されている。関東組は、第一高等学校生、高等師範学校生、早稲田大学生、会社員などが選抜された。年齢は10代後半-20代を中心とし、一部に30代、40代も加わっていた。最終走者は、関西組が日比野寛(代議士、52歳)、関東組は金栗四三(高師卒、27歳)だった。結果は関東組が先着し、記録は41 時間44分だった。 駅伝競争の事業は大成功を収めた。予算超過したため、善麿は責任を取り新聞社を辞している。駅伝の碑(駅伝発祥の地記念碑)は、 終着点の不忍池(東京都台東区)畔にも同じ碑が立てられている。 ◆駅伝競走 代表的な駅伝競走としては、近代、1920年に始まった「東京箱根間往復大学駅伝(関東大学駅伝、箱根駅伝、10区間、214.7km)」(1月2-3日)、1957年に始まった「全日本実業団対抗駅伝(ニューイヤー駅伝)」(1月1日、前橋、7区間100km)などがある。 駅伝競走は一時は海外にも広がり、1994年に国際陸上競技連盟(後にWorld Athletics、世界陸連)により"Road relay"と呼ばれ正式種目になった。通称として"EKIDEN"とも呼ばれている。フルマラソンの42.195kmを、6区間(5km、10km、5km、10km、5km、7.195km)で6人でリレーする。 京都市では1960年より「全国高等学校駅伝競走大会」(12月、7区間、42.195km)が開催されている。女子の部は1989年より(5区間、21.0975km)になった。ほかに、1983年より「皇后盃全国都道府県対抗女子駅伝競走大会(全国女子駅伝)」(1月第2日曜日、9区間42.195km)、1987年より「京都市小学校大文字駅伝(大文字駅伝)」(2月、8区間、12.385km)、1990年より「天皇盃全国車いす駅伝競走大会」(2月、5区間、21.3km)なども開催されている。 ❊年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 駅伝の碑碑文、ウェブサイト「京都のいしぶみデータベース-京都市」、ウェブサイト「東京奠都記念東海道五十三次駅伝徒歩競走に関する研究」、ウェブサイト「愛知県総合教育センター、ウェブサイト「マラソンの父 金栗四三さん - 玉名市」、ウェブサイト「コトバンク」 |

|

|