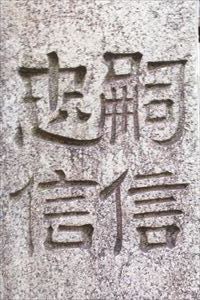

「佐藤継信・忠信之塚碑 正六位政養之碑」

「佐藤嗣信・忠信之墓」 「佐藤嗣信・忠信之墓」

「佐藤嗣信・忠信之墓」

「佐藤嗣信・忠信之墓」

「佐藤嗣信・忠信之墓」、地蔵尊

「佐藤嗣信・忠信之墓」 「佐藤嗣信・忠信之墓」

「佐藤嗣信・忠信之墓」

「佐藤文褒翁之碑」

「佐藤政養招魂碑」

「佐藤政養招魂碑」、題額は勝安房(海舟) 「佐藤政養招魂碑」、題額は勝安房(海舟)

「佐藤政養招魂碑」

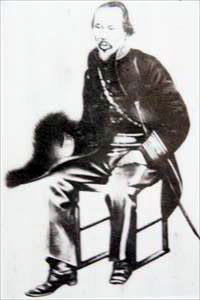

佐藤政養像、「佐藤政養先生顕彰会」の説明板より

【参照】十三重石塔、北塔(右)、南塔、京都国立博物館の屋外展示

【参照】十三重石塔、相輪部、京都国立博物館の屋外展示

【参照】十三重石塔南塔、初重基礎の「永仁3年(1295)二月、願主法西」の刻銘、京都国立博物館

【参照】江戸時代の『都名所図会』に描かれた十三重石塔、京都国立博物館の屋外説明板

【参照】「常盤町」の町名

|

渋谷通東大路東入ル北側の路地奥に「佐藤政養招魂碑(さとう-せいよう-しょうこん-ひ)」が立つ。

周辺に、石標「佐藤継信・忠信之塚 正六位政養之碑」、「佐藤嗣信(継信)・忠信之墓」、「佐藤文褒翁之碑」の関係碑・石標3基が立っている。

◆歴史年表 平安時代末、この地の西側(左手)に、武士・佐藤継信・佐藤忠信の墓とされる「十三重石塔」2基が立てられていたという。

江戸時代、1654年、十三重石塔について記され「たゝのふつきのふ石たう」ととある。(『新板平安城東西南北町并洛外之図』)

近代、1873年、技術者・佐藤政養は、佐藤継信・忠信兄弟を先祖として、この地を買い取る。十三重石塔の横に、新たに「佐藤嗣信・忠信之墓」を立てた。

1876年、政養は、父・文褒の功績を顕彰した「佐藤文褒翁之碑」を敷地の東側に立てた。

1877年、政養が亡くなる。

1878年、妻・岸子ら遺族により「佐藤政養招魂碑」が立てられる。

1927年、佐藤政治郎により、十三重石塔、政養招魂碑の所在を示す石標「佐藤継信・忠信之塚 正六位政養之碑」が、渋谷通に面した敷地入口に立てられた。

現代、1945年、戦後すぐに十三重石塔はこの地から撤去される。現在は京都国立博物館庭園に立てられている。

2013年、山形県遊佐町は、関係碑の敷地を買収し周辺を整備した。

◆佐藤 忠信 平安時代後期-鎌倉時代前期の武士・佐藤 忠信(さとう-ただのぶ、1161?-1186)。男性。四郎兵衛尉(ひょうえのじょう)。陸奥(福島県)生まれ。父・豪族・佐藤元治。佐藤継信の弟になる。当初は藤原秀衡(ひでひら)の郎党だった。1180年、秀衡の命により、兄・継信と共に奥州平泉の源義経に従う。源頼朝の陣営に参じる。以後、義経と共に西国各地を転戦する。1184年、一ノ谷、1185年、屋島、壇ノ浦などで戦う。同年、功により兵衛尉に任命された。義経が兄・頼朝と不和になり、京都堀川第で刺客・土佐房昌俊に襲われた。忠信は義経に従い吉野山に潜伏した。山僧・横川覚範の来襲を受け、義経の名を騙り奮戦した。1186年、忠信は主人の身代わりになり、京都四条室町第(中御門東洞院)に潜伏した。糟屋有季(かすや ありすえ)に襲われ自害した。26歳。

「義経四天王(ほかに佐藤継信、鎌田盛政、鎌田光政)」の一人。兄弟は『義経記』、能、浄瑠璃、歌舞伎などの題材になった。

◆佐藤 継信 平安時代後期の武士・佐藤 継信(さとう-つぐのぶ、1158?-1185)。男性。通称は三郎、兵衛尉(ひょうえのじょう)。陸奥(福島県)生まれ。父・豪族・佐藤元治の3男。佐藤忠信の兄。当初は、藤原秀衡(ひでひら)の郎党だった。1180年、秀衡の命により、弟・忠信と共に奥州平泉の源義経に従う。以後、義経と共に各地で平氏と転戦し、戦功をあげた。1185年、屋島で義経の身代わりになり、平教経(のりつね)に矢に射られて殺されたという。(『平家物語』)。義経四天王(ほかに、弟・佐藤忠信、鎌田盛政、鎌田光政)の一人といわれた。

牟礼(むれ)の林に埋葬された。

◆佐藤 文褒 江戸時代後期の佐藤 文褒(?-?)。詳細不明。男性。与兵衛。子に佐藤政養がある。

◆佐藤 政養 江戸時代後期-近代の蘭学者・技術者・佐藤 政養(さとう-まさやす、1821-1877) 。男性。通称は与之助。号は李山。出羽(でわ、山形県)生まれ。父・農民・與兵衛。地元で蘭学を学ぶ。江戸に出て、1854年、勝海舟の塾で蘭学、河川管理学、測量術、機械、砲術などを学ぶ。江戸湾内の測量、神奈川台場の築造に携わる。1855年、海軍伝習生になった海舟の従者として、長崎・幕府海軍伝習所に学んだ。海舟とともに神戸海軍操練所創設し、蘭書翻訳方になる。勝の「大坂塾」、「神戸海軍塾」の塾頭になり、測量学、土木学を教えた。その後、西宮、和田岬などの台場築造を行う。1861年、地図の模範になった『新刊興地全図』(跋文・勝海舟)を刊行した。1862年、二等御軍艦組出役、1863年、大坂表御台場築立御用になる。1864年、摂南海御台場取立御用、諸組与力格御軍艦組、神戸操練所詰になった。将軍家茂の摂海巡覧で「翔鶴丸」に乗り込み、大阪城で将軍引見を受けた。操練所廃止後の事後処理を行った。1869年より、東海道道線敷設のための地理検分、新橋-横浜間の鉄道敷設の調査を行った。その後、鉄道掛京都出調書事務管理者、明治新政府のもとで初代鉄道助に任じられる。1875年、「自西京至敦賀鉄道布設建白」を提出した。著に『測量三角惑問』など。

「日本鉄道の父」と呼ばれた。坂本龍馬、陸奥宗光、高松太郎、沢村惣之丞、近藤長次郎らと親交があった。

墓は青山墓地(東京都)にある。

◆十三重石塔 現在地には、平安時代末の武士・佐藤継信・忠信の兄弟の墓とされた2基の「十三重石塔(馬町[うままち]十三重塔)」が立てられていた。ただ、石塔の一つ基礎正面には、鎌倉時代の「永仁3年(1295)二月、願主法西」の刻銘があり、石塔自体は後世に造られている。もう1基に銘はない。

石塔は、江戸時代、『新板平安城東西南北町并洛外之図』(1654)に「たゝのふつきのふ石たう」と記される。江戸時代の『都名所図会』(1780)では、五層、三層の2基が描かれており、塚上に並んで立つ。地震で落ちたとみられる上層の石は、塚の土留として残されていたという。ほか、江戸時代の京都地図にも複数の記載があり、石塔は江戸時代には名所旧跡の一つとして知られていた。

近代、1940年に解体修理が行われ復元された。その際に、両塔の初重塔身の石に設けられた孔の中から納入品(小さな仏像、塔)が発見された。2基は、1945年、戦後すぐにこの地から撤去される。個人所有者からの寄託品として、現在は、京都国立博物館敷地内の北西隅に2基が並んで立つ。北塔、刻銘のある塔は南塔と区別されている。以前は相輪部があった。後補のため移設に際して取り外され、塔の傍らの地表に置かれている。いずれも花崗岩製。

◆招魂碑 「佐藤政養招魂碑」は、近代、1878年に遺族により建立された。碑文は啓蒙学者・中村敬宇、撰は旧長州藩士・内務官僚・教育者・國重正文(1840-

1901)、題額は幕臣・政治家・勝安房(海舟)(1823-1899)、書は海石邨田壽、鐫(せん)は榎木源輔による。

玉垣は私塾門弟の寄進による。

❊原則として年号は西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。

❊参考文献・資料 ウェブサイト「京都市 京都のいしぶみデータベース」、説明文「佐藤政養先生顕彰会」、『京都幕末維新かくれ史跡を歩く』、『京都大事典』、京都国立博物館説明板、ウェブサイト「コトバンク」

|