|

|

|

| 菁々塾跡 (京都市中京区) Seisei-juku (private school) |

|

| 菁々塾跡 | 菁々塾跡 |

|

|

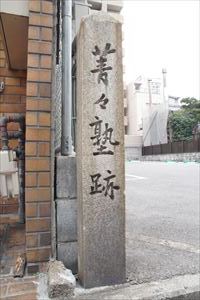

「菁々塾跡」の石標 |

高倉通錦小路上ル東側に、「菁々塾跡(せいせいじゅく あと)」の石標が立てられている。 この付近に、江戸時代後期-近代の教育者・西谷淇水(にしたに きすい)が開いた私塾「菁々塾」があった。 ◆歴史年表 近代、1875年、西谷淇水は、私塾「菁々塾」を開いた。 現代、1972年、石標が立てられる。 ◆西谷淇水 江戸時代後期-近代の教育者・西谷淇水(にしたに-きすい、1824-1891)。信道。良圃。京都生まれ。江戸時代中期より、子どもへの手跡指南所「篤志軒」を営む西谷家の8代目だった。寺子屋で教えた。1867年、新政府に対して、官立小学校設立の設置を建言した。1868年、旧長州萩藩志士・政治家・広沢真臣(さねおみ)、日本画家・森寛斎らと小学校設立を建言する。1869年、日本最初の番組(ばんぐみ)小学校64校が開設された。そのうちの下京四番組(日彰)・下京三番組(明倫)小学校の句読、講読、筆道教員になる。1875年、私塾「菁々塾」を開いた。 墓は本覚寺(下京区)にある。 ◆番組小学校 「番組小学校(ばんぐみしょうがっこう)」は、近代、1869年に京都府からの下付金、市民の寄付金により発足した。旧来の寺子屋などの私塾を基礎としており、当初は町組(ちょうぐみ)会所(役場)と小学校(教場)を兼ねた。 一町組1校(2町組併立は2校)、全市で64校があった。講堂は町組の会議場としても使われ、警察官屯所、消防所、統種痘所などの施設も設けられていた。 教科科目は筆道、算術、読書の3教科を初、中、上の3等に分けて教えた。1870年からは、8-15歳の児童に句読、読誦、習字、算術の4科を5等に分けて教えていた。 ❊原則として年号は西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 ウェブサイト「京都市 京都のいしぶみデータベース」、『京都大事典』、ウェブサイト「コトバンク」 |

|

|