|

|

|

| 慈芳院 (京都市東山区) Jiho-in Temple |

|

| 慈芳院 | 慈芳院 |

|

|

「太閤記室山中山城守長俊公墓道」の石標         薬師坐像石仏  |

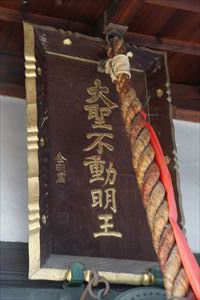

五条通南の慈芳院庵町(じほういん あんまち)に、慈芳院(じほういん) はある。「庵町の不動さん」とも呼ばれている。山号は青玉山という。 臨済宗建仁寺派、本尊は地蔵菩薩。 ◆歴史年表 安土・桃山時代、1586年、大仏殿の竣工に際し、豊臣秀吉に仕え造立に関わった蒲生(がもう)郡橋本の領主・山中長俊は、この地に別第を構えた。 1598年、夫人・慈芳院の追善のために邸宅に堂宇を建立した。常光院の三江紹益を請じて、臨済宗高台寺派の寺に改める。(『坊目誌』) 江戸時代、1608年、常光院の三江紹益を開山にしたともいう。(『京都府地誌』) 1762年、「慈方院」という禅寺があると記されている。(『京町鑑』) 1786年、境内の南に、当院に付属する尼寺の慈音庵(じおんあん)があったと記されている。(『京都洛中洛外図絵』『坊目誌』)。現在は存在しない。 ◆山中長俊 安土・桃山時代-江戸時代前期の武将・山中長俊(やまなか-ながとし、1547-1608)。近江生まれ。為俊の子。六角義賢(承禎)の家臣、1573年、承禎は織田信長に攻められ石部城に籠城する。長俊は信楽に脱出させた。その後、柴田勝家、丹羽長秀に仕えた。豊臣秀吉の右筆になり、その命により『中古日本治乱記』を著した。1586年、方広寺大仏の建立に尽力した。1593年、山城守。越前北袋銀山などの代官。1595年、1万石を与えられた。1600年、関ヶ原の戦いでは西軍・石田三成方に付く。後に徳川家康に許され仕えた。近江六人衆の一人。墓は慈芳院にある。 ◆三江紹益 室町時代後期-江戸時代前期の臨済宗の僧・三江紹益(さんこう-じょうえき、 1572?-1650)。京都の生まれ。道号は友林、友竹。徳川家康に信任され、経書を講じた。1598年(1608年とも)、慈芳院、1604年、常光院の開山。1606年、建仁寺に入山、建仁寺295世になる。1608年(1614年とも)、久昌院、1615年、月真院、春光院、1616年、岡林院などを中興開山した。1624年、高台寺の中興開山、1632年、円徳院を開く。 北政所が帰依した。木下家定(北政所の兄)と親交があり、その子は紹益の弟子・紹叔になる。 ◆仏像 本尊は地蔵菩薩を安置する。 大聖不動明王、観世音菩薩、日光菩薩、月光菩薩、延命地蔵菩薩を安置する。 ◆文化財 紙本墨書「山中長俊像」(重文)1幅は、安土・桃山時代作になる。 ◆石仏 境内の一角に「薬師坐像石仏」(2m)が安置されている。鎌倉時代作になる。厚肉彫で、右手は施無畏印、左手は膝の上に置き薬壷を持つ。仏身、光背、連座も一石による。蓮弁が三段葺になっている。京都では阿弥陀仏が多く、薬師石仏の例は珍しいという。 ◆墓 山中長俊の墓がある。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *年間行事(拝観)などは、中止・日時・内容変更の場合があります。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『昭和京都名所図会 1 洛東 上』、『京都市の地名』 、ウェブサイト「コトバンク」 |

|

|

|

|