|

|

|

| 称名寺 (京都市西京区) Shomyo-ji Temple |

|

| 称名寺 | 称名寺 |

|

|

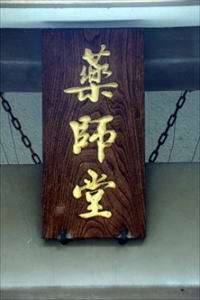

本堂  本堂  薬師堂  薬師堂  「秦川勝末流血脈終止 魔訶順孝」の碑  川勝寺の礎石と伝えられる石。   境内の西、地名に残る「川勝寺」、「大門町」 |

称名寺(しょうみょうじ)は、桂川の東、七条通(丹波街道、山陰道)の北にあり、西は葛野大路に面している。江戸時代には、桂川東岸に桂筏浜があり、丹波材の陸揚げ地の一つだった。 山号を無量山という。秦氏ゆかりの川勝寺と関わりがあるともされている。 知恩院末の浄土宗。本尊は阿弥陀如来。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 年代不詳、川勝寺の塔頭が4つあり、当寺はその一つだったともいう。 室町時代、応仁・文明の乱(1467-1477)で焼失した。 1527年、桂川の戦いで、波多野・三好軍は、桂川を挟み細川高国・将軍・足利義晴の軍を破る。若狭国守護・武田元光が西七条の泉乗寺(川勝寺)に陣取る。 1536年、廓誉洞然により再興された。 1558年、三好長慶に京都を追われた足利義輝・細川晴元は、近江・六角義賢の支援により奪還を試みた。三好長逸・松永久秀の軍が川勝寺に陣を敷く。 近代、1879年、本堂、薬師堂、庫裏など再建される。 1973年、西面する葛野大路の新設事業が始まる。 現代、1979年、当寺の全面改築が完成した。 ◆秦河勝 飛鳥時代、6世紀末-7世紀前半の政治家・軍政人の秦河勝(はた-の-かわかつ、?-650年代?)。山背国葛野に生まれる。渡来系氏族秦氏の長。飛鳥・小懇田(おわりだ)宮に仕えた。厩戸王(うまやどのおう、聖徳太子)の側近。587年、物部守屋の追討戦に加わる。603年、厩戸王より授けられた仏像を蜂岡寺を創建し安置したという。610年、新羅・任那使人らの導者となった。622年、新羅の仏像を葛野の秦寺に安置したという。物部守屋を討った功により大仁、後に小徳に叙せられた。「ウツマサ」号の初代、爵位「大花上」を授けられた。 ◆仏像 本堂に安置されている本尊の阿弥陀如来坐像は、弥陀三尊であり、脇侍に観音菩薩、勢至菩薩が安置されている。 薬師堂には、薬師如来立像が安置されている。800年前、鎌倉時代作という。病気平癒の信仰があり、耳の病平癒に篤い信仰がある。 ◆川勝寺 一帯は旧川勝寺(せんしょうじ)村と呼ばれていた。現在、川勝寺はなく、地名の川勝寺だけが残る。周辺は桂川に近く、5世紀に始まった秦氏による治水灌漑事業が行われた。 この地は、秦川勝による蜂岡寺(はちおかでら、川勝寺、太秦寺)、現在の広隆寺の旧地だったともいう。また、称名寺の北にある福元院(ふくげんいん、西京極北裏町)付近に川勝寺があったともいう。(『山城名跡巡行志』) 地名に残る「塔ノ本」は、川勝寺の塔跡の名残りという。「大門町」もまた川勝寺の門跡という。称名寺境内には、川勝寺の礎石と伝えられる石がある。「秦川勝末流血脈終止 魔訶順孝」の碑が立てられている。 ◆川勝寺城 川勝寺城は称名寺境内の東(中町、長福寺付近)にあったみられいる。平城になる。 *普段は非公開 *参考文献・資料 『称名寺由来』、『京都市の地名』、ウェブサイト「京都府の城」 |

|

|