|

|

|

| 悟真寺 (京都市伏見区) Goshin-ji Temple |

|

| 悟真寺 | 悟真寺 |

|

|

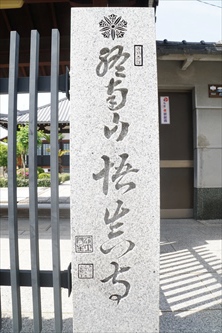

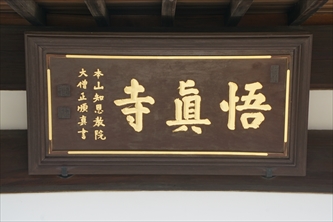

「終南山 悟真寺」の山号寺号標  「明治元戊辰年 伏見鳥羽戦没 東軍戦死者埋骨所」  本堂  本堂   「戊辰之役東軍戦死者之碑」  方形石  |

榎町(えのきちょう)の悟真寺(ごしんじ)は、鳥羽・伏見の戦いの東軍戦死者埋骨所になっており、境内に碑も立てられている。山号は終南山という。 浄土宗、本尊は阿弥陀如来。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 安土・桃山時代、1575年、月公上人により創建されたという。 江戸時代、1670年、当寺は「浄土、悟心寺」と記されている。(『山城国伏見街衢並近郊図』) 1868年、鳥羽・伏見の戦いで、東軍戦死者埋骨所になる。 ◆月公 安土・桃山時代の浄土宗の僧・月公(?-?)。詳細不明。1575年、悟真寺の開山。 ◆榎本武揚 江戸時代後期-近代の武士・軍人・政治家・榎本武揚(えのもと-たけあき、1836-1908)。通称は釜次郎、号は和泉守、梁川(りょうせん)。江戸の生まれ。榎本左太夫(武規)の次男。妻・たつ(幕府医官林洞海の娘)。1847年、昌平坂学問所に入る。後、中浜万次郎塾に学ぶ。1854年、箱館奉行・堀利煕の小姓として樺太探検に従う。1856年、勝海舟の長崎海軍伝習所第2期生として学ぶ。ペルス・ライケン、カッテンディーケに機関学、ポンペに化学を学ぶ。1858年、江戸築地・軍艦操練所教授になる。1862年、オランダ留学し、フレデリックスに万国海律を学ぶ。語学、軍事、砲術、造船術、化学、機関学なども習得した。1867年、幕府注文の竣工した「開陽丸」を回送して帰国した。同艦船将、軍艦頭並などを歴任した。1868年、幕府海軍副総裁になる。徳川慶喜が鳥羽・伏見の戦に敗れ江戸に下る。戊辰戦争で討幕軍による江戸開城後、武揚は幕府軍艦の新政府への引き渡しを拒否した。8月、「開陽丸」・旧幕府軍艦8隻を率い品川沖を脱出し、箱館(函館)に入り奥羽列藩同盟軍を支援した。五稜郭に拠って官軍に抗戦した。独立政権の「蝦夷共和国」樹立を宣言し、蝦夷島総裁に選ばれる。1869年、新政府が甲鉄艦「ストーンウォール号」を導入し、5月、新政府軍に降伏した。(五稜郭の戦)。禁固後、1872年、黒田清隆、福沢諭吉らの尽力により特赦になる。黒田の下、北海道開拓の調査に従事した。1874年、海軍中将兼特命全権公使としてロシアに駐在した。1875年、ペテルブルグで樺太千島交換条約を締結した。日露両国間の領土問題を解決する。1878年、ロシアからの帰途、馬車でシベリアを横断し、各地の地質などを視察した。1879年、地学協会の創立を唱え副会長になる。1880年、海軍卿になる。1882年、駐清特命全権公使になり、李鴻章(り-こうしょう)と折衝し、天津条約の調印に助力した。1885年、帰国し、初代逓信相になる。1887年、農商務を歴任した。子爵。1889年、文部、1891年、外務、1894年、農商務各大臣、1892年、枢密顧問官を歴任した。2カ月のシベリア横断旅について『西比利亜日記』を著した。73歳。 語学、科学知識に優れた。 ◆仏像 ◈本堂に本尊の「阿弥陀如来像」を安置する。江戸時代作になる。 ◈来迎の「阿弥陀如来立像」は、平安時代作であり、旧宝樹院の遺仏という。 ◈「観音立像」は、室町時代作になる。 ◆石造物 本堂前に「方形石」がある。室町時代作であり、上部に2体の仏像、2人の人間像を刻む。父母の菩提供養のために立てたという。 ◆戊辰戦争 当寺は、江戸時代末、1868年、鳥羽・伏見の戦いの東軍戦死者埋骨所になっている。境内に会津藩士64人が埋葬されたという。 立てられている「戊辰之役東軍戦死者之碑」は、幕府海軍副総裁・榎本武揚の筆による。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献 『京都市の地名』『昭和京都名所図会 6 洛南』 、ウェブサイト「コトバンク」 |

|

|

| |

|