|

|

|

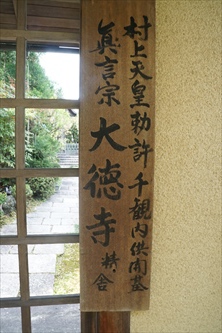

| 大徳寺 (京都市山科区) Daitoku-ji Temple |

|

| 大徳寺 | 大徳寺 |

|

|

|

山科の大徳寺(だいとく-じ)は、かつて伏見区淀にあり、淀大黒として称されていた。 御室真言宗仁和寺派、本尊は不動明王。 大黒天は、京都六大黒天霊場(京の大黒さんめぐり)の第2番。除災与薬の信仰を集める。 ◆歴史年表 平安時代、957年、第62代・村上天皇(926-967)の勅許により、千観内供(せんかん)の開基によるという。(寺伝)その草庵「大徳寺」に因み寺号にしたという。千観が当寺で修行したともいう。かつて淀姫神社/与杼神社(伏見区淀垂水[みずたれ]町)の神宮寺であり、水垂の「大荒木の森」という桂川右岸にあった。 江戸時代、1813年-1818年、大徳寺と淀姫社との間に神輿・神号をめぐり争論があった。 近代、1868年、神仏分離令後、淀姫社と分離し、廃寺になる。 1881年、住持・隆恕法印が死去し無住になる。その後、村の年寄が相談の上、安養寺(近江国粟田郡安養寺)の樋口法吾を住持に迎えた。 1902年、桂川河川改修工事により与杼神社・淀姫社が現在地(伏見区淀本町)に遷る。大徳寺は水垂に残る。 現代、1989年より、京都六大黒天霊場(京の大黒さんめぐり)が真言宗各派6寺により始まる。 2007年頃、桂川河川工事に伴い、伏見より現在地(山科区)に移転した。 ◆千観 内供 平安時代中期の天台宗僧・千観 内供(せんかん-ないぐ、918-984)。男性。俗姓は橘、千観。父・相模守敏貞(橘公頼の子)。12歳頃、比叡山に上がり、運昭に付く。園城寺に入り出家、受戒した。行誉(運昭とも)に師事し、天台教学を学ぶ。禁裏の内供奉十禅師を務め、空也の影響を受け浄土教になり宮中を去る。962年、摂津国箕面山に隠遁する。963年、第62代・村上天皇が天台宗10師・法相宗10師を清涼殿宮中に招き、法華講を開いた応和宗論(おうわ-の-しゅうろん)論者として選ばれた、辞退した。摂津国・金龍寺(安満寺)を再興し住した。970年、行誉から三部大法を伝授される。著『十願発心記』『八箇条起請』など。66歳。 内供とは、皇居に参内をゆるされた僧位をいう。阿弥陀和讃を作り浄土教を広めた。民衆からは念仏上人と尊称された。 ◆仏像 ◈本堂の本尊は秘仏の「不動明王」になる。 ◈「大黒天」(15cm)は、三面大黒天であり、大黒天・毘沙門天・弁財天が合体している。室町時代後期-江戸時代初期の作という。秘仏であり、御前立がある。除災与薬の信仰を集める。 ◆大徳寺 近世(安土・桃山時代-江戸時代)、大徳寺は、恵明寺(武蔵国亀有村)と関係があり、大徳寺の歴代住持は恵明寺より派遣されていた。 大徳寺と淀姫社との間には数多くの争論があり、江戸時代後期、1813年-1818年には神輿・神号をめぐり対立があった。 大徳寺は、2度の桂川治水事業に伴い、現在地の山科に移転した。 ◆年間行事 本尊開帳(1月1日-3日)、不動尊大祭(5月28日)、開山忌(11月第2日曜日)。 不動護摩供(毎月28日)。 *年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *御朱印状について、現在は1番・宝寺、5番・平等寺で授かる。 *参考文献・資料 『京の福神めぐり』、『伏見の歴史と文化』 、『京都南、移転集落水垂の歴史と生活』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|