|

|

|

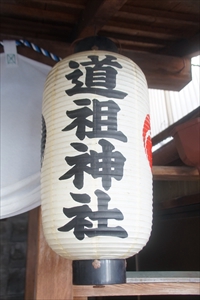

松原道祖神社(道祖神社) (京都市下京区)

Matsubara-doso-jinja Shrine |

| 松原道祖神社 |

松原道祖神社 |

|

|

【参照】松原通の表示板 |

松原道祖神社(まつばら-どうそ-じんじゃ)は、「五条の道祖神(さへのかみ)」、「五条の斎(さい)」、市中への往復路に当たり「首途の社(かどで-の-やしろ)」とも呼ばれたという。

神社のすぐ北を通る松原通は、平安時代の五条大橋にあたり、清水寺への参拝道として賑わった。

祭神は猿田彦大神(さるたひこのおおかみ)、天鈿女命(あめのうずめのみこと)を祀る。

道の神であり旅人の守護・交通安全、塞の神(塞厄を塞ぐ)であり厄除開運、縁結び・子孫繁栄、夫婦円満・家内安全、商売繁盛などの信仰を集める。

◆歴史年表 創建の詳細、変遷は不明。

平安京以前より、当地で道の神・塞(さい)の神(厄災を塞ぐ神)として祀られたという。(社伝)

平安時代末期、「五条の道祖神」として記されている。(『説話集『今昔物語集』巻20』)

鎌倉時代、13世紀(1201-1300)前半、当社(五条道祖神)と僧・道命(どうみょう)の逸話がある。(説話集『宇治拾遺物語』)

近代、1945年以前、民家の敷地内に祀られていた。

現代、1945年、終戦直後に寄進を受ける。現在は、藪下町・富永町有志による宗教法人が管理している。

◆道命 平安時代中期の僧・歌人・道命(どうみょう、974-1020)。父・公卿・藤原道綱、母・源近広の娘。若くして出家し、比叡山に上り良源に学ぶ。京都・法輪寺の住持、1016年、摂津・四天王寺別当になる。『宇治拾遺物語』に説話がある。『後拾遺和歌集』以下の勅撰和歌集に入集、家集『道命阿闍梨(あじゃり)集』。47歳。

読経の声に優れたという。中古三十六歌仙の一人。花山上皇(第65代)、赤染衛門などと交遊した。後世、和泉式部との交際の逸話が広まる。

◆道命阿闍梨の読経 道祖神と道命の逸話が残る。

道命阿闍梨という僧は、美声の持主であり読経の声に優れた。毎夜、歌人・和泉式部のもとに通っていた。ある夜、道命は和泉式部邸の寝室で、経を8巻ほど読み終え床に就こうとした。人の気配がする。一人の老人が居り、尋ねると五条西洞院辺りの道祖神という。

道祖神は、法華経は清浄な人が読むと梵天・帝釈などの神々が聴聞する。道命は身も清めずに経を読んだため、これらの神々は近づかなかった。そのため、私(道祖神)のような者(不浄神)でも経を聴くことができた。生涯忘れることの出来ない結構な経を聴くことがきたと皮肉り、道命を戒めた。(『宇治拾遺物語』巻一、「道命阿闍梨の読経」)

◆年間行事 春の大祭(5月)、お火焚き祭(11月)。

*年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。

*年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。

*参考文献・資料 『日本地名大辞典 京都府 下』、『京都 歴史案内』、『京都大事典』、『昭和京都名所図会 5 洛中』 、ウェブサイト「コトバンク」

|

松原道祖神社 〒600-8448 京都市下京区藪下町,松原通新町下ル西側 松原道祖神社 〒600-8448 京都市下京区藪下町,松原通新町下ル西側 |

|

|

|

©

2006- Kyotofukoh,京都風光 ©

2006- Kyotofukoh,京都風光 |

|

|