本堂

本堂

本堂、内陣

本堂「瑠璃殿」の扁額

本堂、薬師如来御前立

本堂

地蔵尊

手水鉢

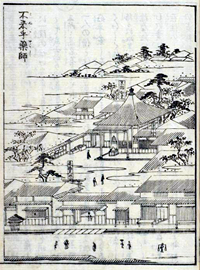

【参照】江戸時代中期の『都名所図会』に描かれている「不来乎(こぬか)薬師」(ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター) |

薬師院(やくし-いん)は病平癒のこぬか薬師で知られている。威徳堂(いとく-どう)ともいう。山号は医徳山(醫徳山、いとく-さん)という。

黄檗宗、本尊は薬師如来(来ぬか薬師、不来乎薬師)。

京都十二薬師霊場会第9番札所、札所観音も薬師如来。旧京都七薬師の一つ。京の通称寺霊場第14番、来ぬか薬師。

◆歴史年表 創建の詳細、変遷は不明。

奈良時代、782年、最澄が比叡山延暦寺草創の大願のために、7体の薬師如来像を自ら刻んだという。(寺伝)

その後、美濃国横倉に一院、医徳堂を建て薬師如来が安置されたという。(寺伝)

鎌倉時代、1222年、旧5月、承久の乱が起こる。京方に尾張国山田郡の何某右馬充明長という武士があり、日頃より薬師如来を信仰していた。尤瀬川の戦で深手を負い、その最期に黒衣の僧が現れた。僧は、美濃国横倉から来たといい草を揉み武士に与えた。これを飲むと傷はたちまちにして癒えたという。(寺伝)

1230年、旧6月-7月、全国に疫病が流行り貴賎の区別なく犠牲者が出た。当寺の院主の夢に薬師如来が現れ、自らの前に来れば諸病を悉く除くと告げ「来也(こぬか)、来也」と告げたという。以後、寺に参詣者が押し寄せ、諸病が平癒し、薬師如来は来也薬師と呼ばれたという。(寺伝)

その後、入洛した織田信長(1534-1582)が、法蓮道三藤山城守より薬師如来のことを伝え聞き、美濃から京都の現在地に移したという。(寺伝)

江戸時代、1675年、黄檗宗の僧・真挙が再興したという。(『坊目誌』)

1695年、僧・賢澄が寺を譲り受ける。(『坊目誌』)

1702年/1688年、黄檗宗緑樹派下の鉄面寂錬が再興したという。代銀500匁で買取り隠居所にしたという。鉄面は中興の祖とされる。(『坊目誌』)。寺は京都七薬師の一つに数えられた。(寺伝)

1864年、蛤御門の変(禁門の変)で全焼失する。(寺伝)

近代、1888年、緑樹院竺丈禅師・三井家・近衛家の外護により再興に着手する。(寺伝)

1889年、縮小されて再建された。(寺伝)

現代、戦後、荒廃する。

2000年、庫裏を再建する。

2012年、平安時代に始まったという京都十二薬師霊場めぐりが復活する。

◆真挙 江戸時代前期の黄檗宗の僧・真挙(?-?)。詳細不明。男性。1675年、薬師院を再興したという。

◆鉄面寂錬 江戸時代中期の黄檗宗の僧・鉄面寂錬(?-?)。詳細不明。男性。黄檗宗緑樹派。美濃国・大梅寺を開山する。1702年/1688年、薬師院を中興する。

◆来ぬか薬師 本尊の薬師如来像は、「来ぬか薬師」「不来乎薬師」とも呼ばれている。奈良時代、782年に、16歳の最澄(767-822)が比叡山延暦寺の草創を願い、一刀三礼の礼を尽くして刻んだ薬師如来7体のうちの一つという。現在、延暦寺根本中堂に祀られている薬師像と同形であり、現存するものとしては当院を含め2体のみという。

その後、美濃国横倉に一院「医徳堂」を建て、薬師如来1体が安置されたという。鎌倉時代前期、1222年旧5月に承久の乱が起こる。京方に尾張国山田郡の何某右馬充明長という武士があり、日頃より薬師如来を崇敬していた。尤瀬川の戦で深手を負う。その最期に黒衣の僧が突然現れ、美濃国横倉から来たといい、草を揉み武士に与えた。これを飲むと傷はたちまち癒えた。武士は長寿になり、その子孫も栄えたという。

1230年旧6月-7月に、寒風激しく霜雪も降る天候異変があった。全国に疫病が流行り、貴賎の区別なく犠牲者が出た。当寺院主の夢に薬師如来が現れ、「一切病苦の衆生、我が前に来らば諸病ことごとく除くべき。来也(こぬか)、来也」と夢告した。以後、院に参詣者が押し寄せ、諸病平癒し、本尊の薬師如来は「来也薬師」と呼ばれたという。(寺伝)

また、美濃の斎藤山城守が薬師如来を信仰し、ある時霊夢を見た。「不来乎(こぬか)、不来乎」と聞こえたため、寺を建て安置した。以後、「不来乎薬師」と呼んだという。(『拾遺都名所図会』)

◆建築 近代、1889年の再建の際に、かつての東の裏門を表門とし、縮小して再建した。

現在は、本堂と庫裡だけが建っている。

◆薬師町 最盛期には、境内は大黒町二条通一帯を有していた。付近に薬市、夜店などが立って栄えた。この名残りとして現在も、二条通に薬問屋、漢方薬店が多く、境内の西に薬師町、薬屋町の町名も残されている。かつて薬師院の正門がこの町に開いており、薬師町と付けられたという。

◆鹿子髪 境内付近には、かつて鹿子髪(かのこがみ)を結う女性が多かったという。これは日本髪に組み込まれる布の髪飾りの手絡(てがら)の一つで、着物に合わせた。鹿子は、しぼりを筒状にして中に綿を詰めた。

当院は女性の信仰篤かったことから、薬師如来は「鹿子(かのこ)薬師」と称されていた。それが転訛し「こぬか薬師」と呼ばれるようになったともいう。

◆文学 江戸時代中期、1780年の『都名所図会』(著・秋里籬島、絵・竹原春朝斎)に、「不来乎(こぬか)薬師」として挿絵入りで記されている。

◆宿坊・普茶料理 宿坊に宿泊できる。

◆年間行事 本尊薬師如来開扉法要(10月8日)。

*年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。

*年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。

*参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『京都市の地名』、「醫徳山薬師院略縁起」、『こころ美しく京のお寺で修行体験』 、ウェブサイト「ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター(CODH)」、ウェブサイト「コトバンク」

|