|

|

|

| 巨椋神社・子守神社・巨椋 (京都府宇治市) Ogura-jinja Shrine |

|

| 巨椋神社・子守神社 | 巨椋神社・子守神社 |

|

|

割拝殿  拝所、瑞垣  本殿  渡廊、覆屋内の本殿  本殿   手水舎  子守神社  子守神社  子守神社  子守神社(天磐樟船神)  八幡神社(天忍雲神、仁徳天皇)  勝手神社(手力男神)、大国主神社(大国主神)・辞代主神社(事代主神)  天満宮社(菅原道真)  エノキ、ムクノキなどの大木  |

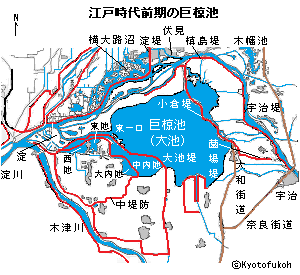

近鉄京都線小倉駅北東、大和街道沿いに巨椋神社(おぐら-じんじゃ)はある。旧小倉村の産土神として崇敬されてきた。 祭神は武甕槌神(たけみかづちのみこと)、経津主神(ふつぬしのかみ)、天児屋根神(あめのこやねのかみ)、姫大神(ひめのおおかみ)を祀る。 式内社。平安時代、『延喜式神名式(延喜式神名帳)』(927)中「久世郡 二十四座 大十一座 小十三座」の「巨椋神社」に比定されている。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 古代(奈良時代-平安時代)、巨椋氏の氏神として祀られたとみられている。巨椋連(おぐら-の-むらじ)の祖神を祀ったともいう。 平安時代初期、第52代・嵯峨天皇(786-842、在位:809-823)の勅命により創建されたともいう。 第55代・文徳天皇皇子・惟喬(これたか)親王(844-897)が、子どもの愛護のために子守神社を創建したという。 平安時代末期、藤原氏を祀り、春日神社と呼ばれる。 以後、近世(安土・桃山時代-江戸時代)まで、春日神社と称された。 その後、巨椋神社と改称された。 ◆惟喬親王 平安時代中期の皇族・惟喬親王(これたか-しんのう、844-897)。男性。惟高、通称は小野宮、水無瀬宮(みなせぐう)、法名を素覚。父・第55代・文徳天皇、母・紀氏の右兵衛督(うひょうえのかみ)・紀名虎(きのなとら)の娘・静子の第1皇子。文徳天皇は当初、惟喬親王を皇太子にしようとした。850年、右大臣・藤原良房の娘・明子との間に第4皇子・惟仁(これひと)親王(第56代・清和天皇)が産まれ、惟仁親王が皇太子になった。先例のない皇位継承は、文徳天皇の外祖父・良房への気兼ねと、惟喬親王の母が藤原一門ではなく、紀氏の出自だったためともいう。857年、元服し四品になる。皇位を失った惟喬親王は、858年、大宰師、弾正尹、常陸太守を歴任した。868年、母紀氏のために『法華経』『普賢観経』を書写し冥福を祈った。872年、上野太守などの役職を歴任した。病になり出家し、素覚と号し洛北小野に隠棲する。惟仁親王立太子の際に出家したともいう。岩屋山金峯寺に宮を建て住んだともいう。耕雲入道と名乗り、宮を耕雲寺(高雲禅寺)としたともいう。在原業平、紀有常らも親王の元を訪れたという。その後、病に倒れる。死期迫り、御所の川上の地を避け、さらに北にある小野・大森の地へ移り亡くなったという。歌は『古今和歌集』ほかに入集。54歳。 詩歌に優れた。皇太子争いについて説話として、良房と名虎は、各々真言僧真雅と真済とに修法を行わせた、両人が相撲をとって決着をつけたともいう。親王は、各地に木地師の祖との伝承が残る。 近江・小椋(おぐら)に隠棲して木地屋の職祖になったともいう。 ◆建築 南より割拝殿(6間3間、左から3番目が抜けている)、渡廊、拝所、瑞垣内の覆屋内に三間社流造(3間2間)の本殿がある。 ◆巨椋氏 古代豪族の巨椋氏は、平安時代の『新撰姓氏録』(815)に、神別氏族(初代・神武天皇以前の神代に別れた、あるいは生じた氏族404氏)の一つとして記されている。木地師集団であり、大和政権の家臣姓の一つ連(むらじ)、巨椋連を名乗った。 巨椋氏は旧巨椋池の東、南部に住していたとされる。当社もその氏神として祀られたとみられている。(『京都大事典』)。池には宇治川、桂川、木津川が流入し、古代より開発され港津が開かれていた。池は、近代、1941年に干拓事業により埋め立てられている。 ◆子守神社 子守神社は、第55代・文徳天皇皇子の惟喬(これたか)親王が、子どもの愛護のために建立したという。 伝承が残る。昔三疋(ひき)の大鳥が、どこからともなく飛んできて子どもを悩ませた。天皇はこれを聞き、惟喬親王に命じ、弓矢を持たせ諸国を廻り退治させた。親王は、河内の渚の院で大鳥を射とめ、その帰途に小倉村中の小路に立ち寄る。この地に、天磐樟船神(あまのいわくすぶねのかみ)を祀り、子守大神を創建したという。以来、子どもの守護神になる。 祀られている子ども守護尊像は、子守大神奉祀の際に祭祀された石像を摸したもので、夜泣き、かん虫、病いの霊験あるという。 なお、この子守神社こそが巨椋連を祀った本来の神ともいう。 ◆巨椋 地名の巨椋(おぐら)について、元来は「大きく暗い入江」を意味しているという。また、「大きく凹んだ所」、「大きく刳(く)られた所」ともいう。 巨椋(大椋)という有力氏族に因むとも、巨椋神社に祀られた巨椋連(おぐらのむらじ)の祖神に因むともいう。 付近の地名、小倉(おぐら)については、巨椋からの転化という。 ◆樹木 境内にはエノキ、ムクノキなどの大木がある。いずれも宇治名木百選に選定されている。かつて、一帯は「巨椋の森」と呼ばれていた。 ◆年間行事 例祭・秋祭(子ども神輿の巡行。)(10月1日-10日)。 *年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『京都大事典』、『京都の地名検証』、『宇治市史』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|